大暑谚语里的农事密码

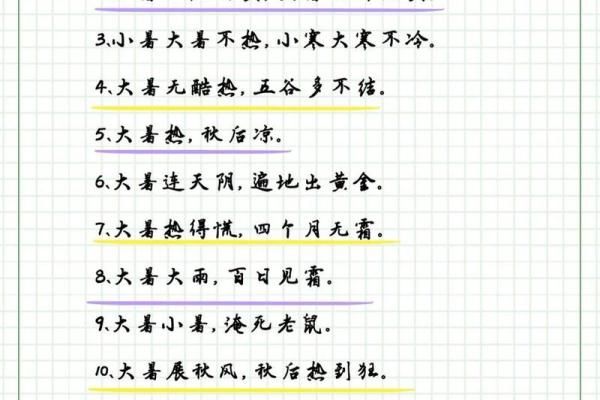

庄稼人常说“大暑不暑,五谷不鼓”,这句看似简单的顺口溜藏着千年农耕智慧。大暑作为一年中最热的节气,既是作物生长的冲刺期,也是农民最忙碌的时节。此时流传的谚语大多围绕“热”与“水”展开,比如“大暑热得慌,四个月无霜”提醒人们高温可能预示秋后寒冷提前,而“大暑连天阴,遍地出黄金”则强调雨水对丰收的重要性。这些老话用最朴实的语言,把天气、土地和人之间的关系讲得明明白白。

-

作物生长的“温度开关”

▪️“大暑不浇苗,到老无好稻”——缺水会直接导致稻穗空壳。

▪️“大暑热过头,秋后凉飕飕”——极端高温可能引发气候异常。

▪️“大暑展秋风,秋后热死虫”——反常回暖易滋生虫害。

▪️“伏天多酷热,冬日多雨雪”——古人已发现气候的连锁效应。 -

田间管理的节奏感

▪️“大暑不割禾,一天丢一箩”——早稻抢收必须争分夺秒。

▪️“大暑深锄田,赛过水浇园”——松土保墒比盲目浇水更有效。

▪️“大暑栽茄子,立冬吃毛栗”——巧妙利用前后茬作物时间差。

▪️“伏里三场雨,薄地长麻油”——贫瘠土地也能靠雨水逆袭。

天气预告藏在老话里

在没有气象卫星的年代,农谚就是活体天气预报系统。比如“大暑凉,秋雨淋倒墙”暗示若大暑反常凉爽,秋季可能暴雨成灾;而“大暑热得透,收成吃不够”则用直白的因果关系解释高温对灌浆期作物的益处。这些经验总结往往带着夸张的修辞,比如“大暑无酷热,五谷多不结”用否定句式强化逻辑,比干巴巴的数据更有记忆点。

-

反常天气的预警信号

▪️“大暑打雷呲呲叫,四十五天倒黄梅”——雷暴预示雨水延长。

▪️“大暑闻雷有秋旱”——特定时段的雷声可能暗示旱情。

▪️“大暑起阵黑,大雨定猛烈”——云色变化预判降雨强度。

▪️“早看东南黑,雨势午前急”——观察方位能掐准下雨时间。 -

长期预测的民间算法

▪️“大暑在七,冻死早稻秧”——农历七月逢大暑易有倒春寒。

▪️“大暑在月头,棉衣早备秋”——节气在月初预示早入秋。

▪️“大暑逢庚热,处暑逢庚凉”——结合天干地支推算温度趋势。

▪️“大暑对大雪,冷暖有交叠”——冬夏节气存在神秘对应关系。

生活智慧里的冷幽默

农谚不仅是生产指南,更是苦中作乐的生活哲学。“大暑小暑,淹死老鼠”用荒诞画面吐槽暴雨威力,“大暑吃仙草,活如神仙不会老”则把消暑甜品捧成长生秘方。这些带着烟火气的比喻,让艰涩的自然规律变得鲜活有趣,比如“六月盖被,有谷无米”用反常识的表述强调高温必要性,比教科书上的光合作用理论更易传播。

-

饮食起居的冷知识

▪️“头伏饺子二伏面”——面食补充出汗流失的盐分。

▪️“伏羊一碗汤,不用开药方”——以热制热驱寒气。

▪️“晒伏姜,赛参汤”——利用高温晒制驱寒药材。

▪️“大暑船,保平安”——江浙沿海的送暑船民俗。 -

养生防病的土方子

▪️“冬不坐石,夏不坐木”——湿热天气木凳易滋生霉菌。

▪️“大汗莫当风,当风易伤中”——警惕“空调病”古已有之。

▪️“小暑吃黍,大暑吃谷”——谷物粗粮调节肠胃。

▪️“大暑老鸭胜补药”——荤素搭配的食疗智慧。

地域版谚语大乱斗

同样是预测收成,北方说“大暑大雨百日晴”,南方却流传“大暑有雨多雨,秋水多水多”,这种差异恰似甜咸豆腐脑之争。黄土高原的“大暑无雨,碓里无米”与长江流域的“大暑凉飕飕,立冬笑死牛”,用不同视角诠释着气候与农事的关系,就像地方方言般百花齐放。

-

北方旱作区的生存法则

▪️“大暑雨如金,棉田变粮囤”——雨水决定经济作物收成。

▪️“伏天深耕田,赛过水浇园”——旱作农业的保墒秘籍。

▪️“大暑不暑,过秋老虎”——对反常气候的警惕。

▪️“七月十五定旱涝,八月十五定收成”——时间节点的精准把控。 -

南方水田里的辩证法

▪️“大暑热得透,水稻笑开口”——双季稻对高温的刚性需求。

▪️“大暑凉,烂稻秆”——低温多雨导致稻瘟病。

▪️“大暑鱼醒水,池塘夜夜守”——高温缺氧期的渔业管理。

▪️“大暑南风十八朝,晒得南山竹也焦”——特定风向加剧伏旱。

这些带着泥土味的谚语,像一套加密的农业密码本,既记录着先人对自然规律的洞察,也藏着应对极端气候的民间智慧。当你在空调房里刷手机时,不妨想想那句“大暑在七,冻死早稻秧”——古人用节气丈量时光的精准,或许比现代人的智能手表更懂生活的节奏。