立秋谚语里的农耕密码

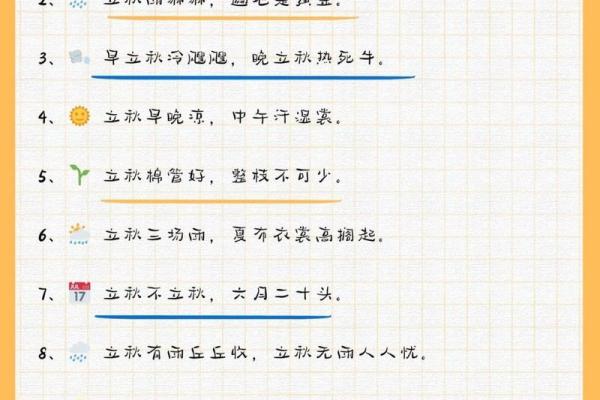

老祖宗留下的立秋谚语,句句藏着庄稼人的生存智慧。比如“立秋有雨样样收,立秋无雨人人忧”,说的就是这天如果下雨,秋粮丰收基本稳了;要是晴天,接下来就得提防干旱。类似的还有“立秋三场雨,秕稻变成米”——雨水充足时,连干瘪的稻子都能灌浆饱满。这些经验不是凭空编的,而是千百年观察天气与作物生长关系的结果。

- 雨水决定收成:立秋前后正值水稻抽穗、玉米灌浆,水分直接影响产量。

- 晴天预警干旱:古人发现立秋无雨常伴随秋旱,需提前挖渠蓄水。

- 温度影响农时:像“立秋不立秋,六月二十头”,提醒南北气候差异大,播种不能照搬日历。

早晚立秋,温差玄机

“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”这句调侃,其实藏着古人对气候规律的总结。所谓“早立秋”,指立秋时刻在农历六月,反之在七月。早立秋往往预示秋季降温快,晚立秋则可能遭遇“秋老虎”。但别以为古人只会看月份——他们甚至观察动物行为:“立秋蟋蟀叫,三伏热未消”,蟋蟀叫得欢,说明余热还要折腾一阵。

- 时间早晚定冷暖:早立秋与冷空气南下时间有关,晚立秋副热带高压赖着不走。

- 动物行为当温度计:蝉鸣减弱、蚂蚁储粮多少,都是判断入秋速度的土办法。

- 现代人误解的梗:如今有人吐槽“早立秋空调关,晚立秋续半年”,倒成了朋友圈段子。

抢收抢种的战斗号角

立秋谚语最实用的功能,大概是催人干活。“立秋摘花椒,秋分打红枣”直接列出农事日程表;“立秋种芝麻,老死不开花”则警告误了农时的后果。更狠的是“雷打秋,冬半收”——要是立秋当天打雷,冬天就得饿肚子,吓得农户连夜检查粮仓。

- 作物时间表:芝麻得赶在立秋前播种,过时就只长叶子不结籽。

- 天气预警功能:“秋前北风秋后雨,秋后北风干河底”,看风向就能预判接下来该防涝还是抗旱。

- 仓储指南:“立秋雨淋淋,遍地生黄金”提示雨水多时,谷物晾晒要抢晴天。

吃与养生的季节暗号

你以为谚语只管种地?立秋“贴秋膘”的习俗早就写在“立秋啃秋,百病不愁”里了。暑热耗体力,啃西瓜、吃炖肉既能补充能量,又暗合“秋冬养阴”的中医理论。但吃货们要注意“一年补透透,不如补立秋”——补过头可能触发“立秋反暑,热煞老鼠”的尴尬场面。

- 饮食调阴阳:北方啃瓜防燥,南方喝凉茶防暑,都是为平衡季节转换的身体负担。

- 养生禁忌:“立秋不戴帽,变秃莫要闹”虽是玩笑,却也提醒头部别贪凉。

- 现代版解读:年轻人戏称“立秋奶茶三分糖,保温杯里泡枸杞”,传统智慧秒变朋克养生。