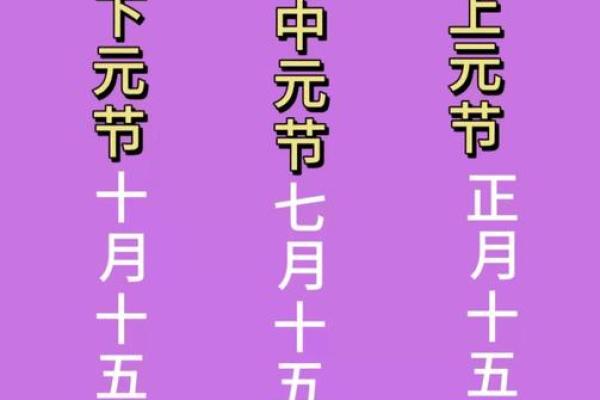

十月十五日,这个日子在农历中总带着几分神秘色彩。有人可能翻翻日历,发现它既不是中秋也不是重阳,于是好奇地问:“这到底是个什么日子?”其实,在传统节庆体系中,农历十月十五被称为“下元节”。如果说上元节和中元节因为元宵与鬼节的身份更广为人知,那么下元节就像一位低调的老者,默默藏在季节转换的缝隙里,等待有心人发现它的故事。

被遗忘的“水官生日”

下元节的起源与道教信仰密不可分。古人将农历十月十五视为“水官解厄”的日子,也就是水官大帝的诞辰。道教神话中,天、地、水三官分别对应上元、中元、下元三个节日,而水官的职责是“解厄”——化解人间灾祸,洗涤众生罪孽。

- “三官”体系:天官赐福,地官赦罪,水官解厄,三位神明的分工清晰又互补。

- 季节象征:十月正值秋收结束、寒冬将至的过渡期,人们通过祭祀祈求水官庇佑,避免来年遭遇水患或干旱。

- 民间联想:有些地方传说水官是禹王的化身,因大禹治水的功绩而被尊为水神,这种说法让下元节多了几分英雄史诗的色彩。

从祭祀到生活:下元节的传统玩法

虽然下元节不如其他节日热闹,但它的习俗却渗透着古人“敬天法祖”的朴素智慧。

祭祀仪式:不只为了神仙

- 供品讲究:用新收的稻米做成米团,搭配鱼、肉和时令果蔬,摆在案头祭祀水官。

- 家庭参与:全家老小一同整理祭台,长辈会借机向孩子讲述家族故事,无形中传承了家风。

- 地域差异:在江南水乡,渔民会在船头挂灯笼祈福;北方农村则更侧重祭拜土地神,感谢一年的丰收。

吃“下元三宝”

- 米团子:用糯米粉包裹豆沙或芝麻馅,象征团圆与富足。

- 糍粑:捣糯米制成的糕点,口感软糯,寓意黏住好运。

- 芋头汤:芋头谐音“余头”,喝一碗热汤,盼着日子总有富余。

禁忌与幽默

- 忌晾晒衣物:传说水官巡视人间,晾在外面的衣服会挡住他的视线——不过现代人笑称:“大概是怕衣服被雨淋湿吧!”

- 不骂小孩:这一天要“和气生福”,连调皮的孩子都能暂时逃过训斥。

- 避免远行:古人认为水官解厄时阴气较重,出行容易遇险,如今看来倒成了宅家休息的好借口。

为什么下元节“存在感”低?

相比其他节日,下元节的“冷门”其实藏着历史与现实的无奈。

被“邻居”抢了风头

- 时间尴尬:十月十五紧挨着重阳节和冬至,夹在两大节日之间,难免被忽视。

- 宗教色彩淡化:现代人对道教三官体系的陌生,让下元节失去了信仰支撑。

- 农耕社会转型:传统上围绕农事展开的节庆,在城市化进程中逐渐失去实际意义。

那些顽强存活的习俗

- 改头换面的米团子:如今超市里的青团、汤圆,依稀能看到下元米团的影子。

- 环保新解:部分地区将“解厄”引申为环保行动,组织清理河道活动,倒是很符合水官庇佑水资源的初衷。

- 文化IP的灵感:一些汉服社团在下元节举办雅集,年轻人穿着传统服饰吟诗品茶,让古老节日焕发新活力。

下元节真的过时了吗?

或许换个角度看,这个节日反而藏着现代人急需的精神解药。

“解厄”的现代意义

- 心理疗愈:年终压力大,不妨学古人“解厄”——给自己放个假,丢掉焦虑。

- 家庭纽带:少了鞭炮和红包的喧嚣,安静地做一锅米团子,反而让家人更亲近。

- 自然敬畏:气候变化危机下,祭祀水官的传统提醒我们珍惜每一滴水。

传统与创新的碰撞

- 美食博主的新素材:把米团子做成卡通造型,拍成短视频,点击量意外爆棚。

- 文创商机:某博物馆推出“水官解厄”盲盒,Q版水官大帝抱着救生圈,既萌又接地气。

- 城市人的仪式感:有白领在办公桌上放个小水杯,戏称“每日拜水官,保佑KPI不垮”。

我与下元节的“意外缘分”

去年十月十五,我偶然在老家阁楼发现一本泛黄的族谱,里面记载着曾祖父在下元节组织修堤坝的故事。邻居奶奶听说后,笑眯眯地塞给我一袋芝麻米团:“吃了这个,水官保佑你不加班!”那一刻,我突然觉得这个节日从未真正消失——它只是换了一种方式,活在柴米油盐的温暖里。

或许下次有人问起十月十五是什么日子,我们可以笑着回答:“是个适合吃团子、讲故事,顺便给自己解压的好日子。”