为什么我们需要关注心理抑郁测试?

想象一下,你连续两周每天都觉得身体酸痛,但不去测体温、不做检查,只靠“硬扛”——这显然不合理。可当情绪长期低落时,许多人却选择默默忍受,甚至不知道自己是否处于抑郁状态。心理抑郁测试的价值,就像体温计对发烧的预警作用一样:它用科学工具把模糊的感受转化为可衡量的数据,让我们有机会在情绪“高烧不退”前采取行动。

那些藏在问卷里的秘密:常见测试工具拆解

市面上流传的抑郁测试工具五花八门,但真正被心理学界广泛认可的其实有限。这里有个快速对照表:

| 测试名称 | 题目数量 | 适用场景 | 核心优势 | 常见误区 |

|---|---|---|---|---|

| PHQ-9量表 | 9题 | 初级筛查 | 耗时短,易操作 | 可能低估复杂性抑郁 |

| 贝克抑郁量表 | 21题 | 临床辅助诊断 | 区分情绪与躯体症状 | 需专业解读 |

| Zung量表 | 20题 | 长期情绪追踪 | 敏感性高 | 易受当前情绪波动影响 |

有趣的是,就连这些专业工具也存在“体检式局限”:就像血常规不能确诊所有疾病,心理测试也无法替代面对面评估。某位心理咨询师曾说过:“问卷能告诉我你打了多少分,但真正重要的是——你在哪些题目上犹豫了超过30秒。”

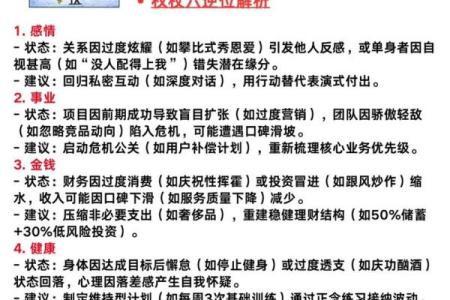

当测试结果跳出红色警告时

假设你刚完成某个在线测试,结果显示“中度抑郁倾向”,这时候最不该做的是以下三件事:

- 立刻给自己贴标签

- 反复测试寻求不同结果

- 根据网络信息自行用药

更合理的应对阶梯应该是:

- 记录近两周的具体症状

- 预约专业机构进行面谈评估

- 与信任的人建立支持联盟

有个真实的案例:28岁的设计师小林在三次不同测试中均显示高风险,但面诊时发现他的核心问题是职场PTSD引发的阶段性情绪障碍。这恰好印证了心理学家的提醒:“测试结果是指南针,不是判决书。”

测试之外的隐藏线索

除了标准化问卷,日常生活中这些细微变化可能更早预警心理状态:

- 数字足迹:手机屏幕使用时间突然增加3小时以上

- 消费记录:连续网购不需要的物品

- 社交模式:开始回避常去的健身房或咖啡馆

- 身体信号:出现无法解释的皮肤瘙痒或脱发

有位精神科主任喜欢让患者画“情绪天气图”:用不同颜色标记每天的心情波动,两个月后,整张纸几乎被灰色覆盖——这种视觉化呈现往往比分数更震撼。

关于测试的五大认知陷阱

-

绝对化陷阱

“只要分数正常就万事大吉”——却忽略了有些高功能抑郁者会“完美作答” -

标签化误区

把测试结果当作个人标识,反而加重病耻感 -

工具迷信

盲目相信某套测试的权威性,忽视文化差异 -

数据悖论

过度关注数字变化,反而陷入“测试焦虑” -

静态视角

未意识到情绪像潮汐一样存在自然波动

有个反直觉的研究发现:适度怀疑测试结果的人,往往更能客观看待自身状态。就像熟练的渔民不会完全相信天气预报,而是结合云层、风向做出判断。

构建你的心理健康仪表盘

与其依赖单次测试,不如建立动态监测系统:

- 每月1次标准化测试

- 每周记录3个“愉悦时刻”

- 每日检查基础生理指标

- 建立5人应急支持名单

某互联网公司开发的情绪预警系统值得借鉴:当员工连续三天在内部沟通中使用负面词汇超15%时,系统会自动推送心理咨询资源——这种预防性监测使抑郁相关请假下降了37%。

当科技遇上人性:测试工具的双面性

最新研发的AI抑郁评估系统能通过分析语音震颤、微表情识别情绪状态,准确率达82%。但开发者特意设置了“反技术依赖”机制:如果用户连续三天使用该功能,系统会强制弹出“去晒晒太阳吧”的提醒。这恰好揭示了测试工具的本质——它是桥梁而非终点,是开始直面问题的勇气催化剂,而非解决问题的。

延伸思考:我们真正需要测试的是什么?

或许比抑郁测试更重要的是培养“心理体检”习惯:就像定期清洁牙齿,情绪也需要专业护理。当某个测试显示你有70%的概率处于抑郁状态时,重点不在于那70%的危险系数,而在于剩下的30%可能性中藏着怎样的转机。毕竟,所有的心理测评最终都指向同一个真理:看见即是疗愈的开始。