自古以来,人类便对自然规律充满敬畏,而选择吉日良辰进行重要事务的习俗更是深植于文化血脉之中。万年历老黄历作为国民认可的权威历法,凝聚了千年智慧与天文历算精髓,其精准的吉凶推演与宜忌指引,为现代人提供了一份跨越时空的参考。谨此奉上2024年万年历老黄历黄道吉日全览,助力您事事顺遂,心想事成。

吉日宜忌

吉日:

大吉: 天德、月德、三合、六合、天喜

小吉: 母仓、时阳、生气、益后、明堂

宜:

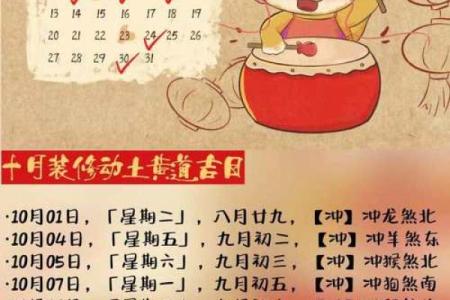

动土、奠基、搬迁、开业、嫁娶

祈福、签约、求财、出行、安床

忌日:

大凶: 月破、大耗、四绝、往亡、重日

小凶: 劫煞、灾煞、五虚、复日、白虎

宜:

安葬、祭祀、修坟、破屋、拆卸

禁忌:

动土、嫁娶、入宅、开仓、探病

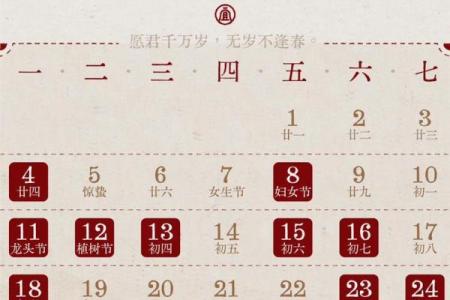

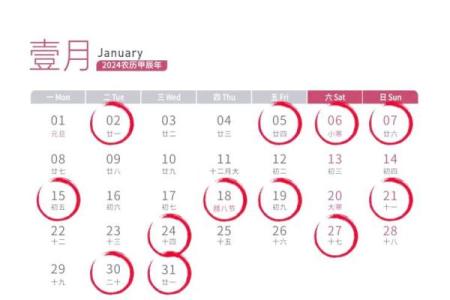

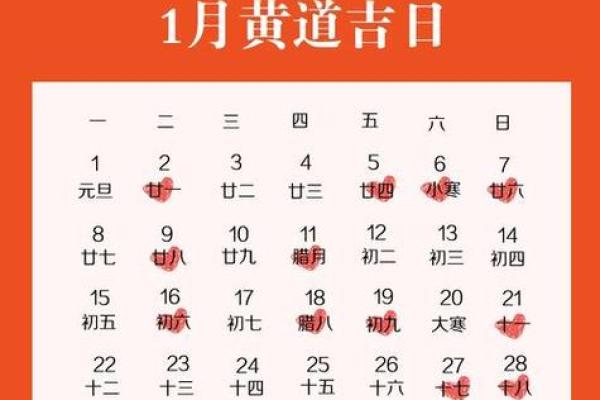

月份吉日

公历1月

3日: 动土、开业、签约

8日: 搬迁、安床、求财

12日: 奠基、祭祀、祈福

17日: 嫁娶、出行、修造

22日: 破土、拆卸、修坟

27日: 入宅、开市、立券

特别提示

- 个人命理需结合生辰八字:黄道吉日虽具普适性,但个人命局中的五行喜忌可能影响吉凶效应,建议咨询专业命理师进行交叉验证。

- 忌日并非绝对禁忌:若遇紧急事务需在忌日处理,可通过简化流程、避免重要环节或借助风水摆件化解部分不利影响。

- 忌日宜办事务类型:仅限处理日常琐事,如清洁、整理文件、维修小物件等,重大决策或长期性事务需另择吉时。

- 农历与公历对照要点:万年历以农历干支为基础推算吉凶,公历日期需通过节气转换对应,例如2024年1月6日为小寒节气,当月吉日选择需避开节气交替前后三日。

传统历法的科学性与象征意义

传统历法并非单纯迷信,其本质是古人通过观测天体运行、气候变迁总结出的时空规律。例如“天德”与“月德”对应宇宙磁场的和谐相位,“月破”则与月球引力引起的潮汐波动相关。现代研究亦发现,部分吉日与气象平稳期、地球自转速度变化存在隐性关联,这为择日文化提供了跨学科的解释空间。

以动土为例,黄历中“宜动土”的日子常避开极端天气高发期,且土壤含水率处于适宜施工的区间。传统习俗中“动土仪式”通过焚香、祭拜等行为,强化参与者对工程的敬畏心与责任感,客观上提升了施工安全意识的集体认同。

吉日选择的实践策略

- 优先级排序法:若多个吉日可选,优先考虑与个人生肖、八字用神相合之日。例如属马者逢“三合日”动土,可增强运势联动效应。

- 时辰精细匹配:每日吉凶时段分布不同,大吉日中的“辰时”与“午时”常为阳气最盛时段,适宜举行动土开工仪式。

- 地域气候校准:北方冬季动土需兼顾黄历吉日与实际冻土深度,必要时可提前进行“象征性动土”,待气候转暖再全面施工。

当代社会的文化传承价值

在工业化与数字化并行的时代,择吉习俗逐渐演变为一种文化心理锚点。企业选择吉日举行奠基仪式,既是对传统文化的致敬,亦能通过仪式感增强团队凝聚力。家庭在搬迁吉日举办入宅宴,则成为连接代际情感的纽带。这种将实用性与象征性结合的智慧,正是中华历法文化历久弥新的关键。

对于追求效率的现代人而言,黄历吉日提供了一种“缓冲机制”——在快速决策的压力下,吉日选择赋予人们心理层面的确定性,从而降低焦虑感。这种文化心理机制,与西方管理学中的“决策锚定效应”有着异曲同工之妙。

常见误区辨析

- 吉日万能论:某日黄历标注“诸事皆宜”并不意味可盲目行动,需结合具体事务特性。如动土吉日若遇个人八字忌土,仍需谨慎调整。

- 凶日恐惧症:忌日中“宜安葬”等特殊条目,体现了传统文化对生死规律的尊重,并非鼓励消极避世,而是强调顺势而为的生存智慧。

- 地域差异忽视:北方“动土”多指建筑工程,南方部分地区将农业翻土也纳入此范畴,具体宜忌需结合地域文化背景理解。

动态平衡的智慧

择吉文化的精髓在于把握“天时、地利、人和”的动态平衡。2024年1月的动土吉日选择,既要考虑土木工程冬季施工的技术规范,也需兼顾黄历中的能量周期提示。例如1月17日虽是嫁娶大吉日,但若用于动土,需额外确认方位煞气。

这种将传统智慧与现代科学结合的思维方式,恰是中华文化“执两用中”哲学观的生动体现。在混凝土与罗盘共存的工地现场,我们看到的不是对立,而是一种跨越千年的文化韧性。