星座心理测试的底层逻辑是什么?

你可能刷到过这样的测试:“测测你的星座隐格”“金牛座的爱情弱点是什么”。这些测试能让人忍不住点进去,本质上是因为它们抓住了两个心理学效应:

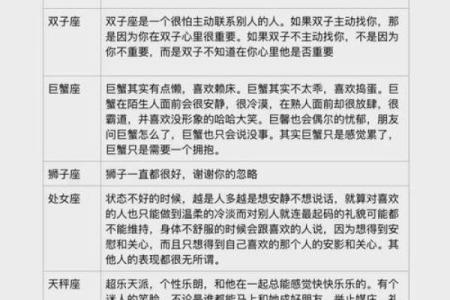

- 巴纳姆效应——模糊的描述让人自动对号入座

- “你外表坚强但内心敏感”这类笼统描述,几乎适用于所有人

- 大脑会主动忽略不符合的部分,强化匹配的信息

- 自我验证倾向——人们倾向于接受符合自我认知的内容

- 如果一个天秤座读到“你追求公平”,会立刻联想到自己上周调解朋友争吵的事

举个例子,某测试说“双子座有双重性格”,用户可能立刻想起自己工作时严肃、聚会时活泼的表现,而忽略自己其实对陌生人也保持谨慎的事实。

为什么明知不准,还是忍不住测?

星座测试的吸引力远超单纯的“娱乐工具”。数据显示,超过60%的用户即使知道结果不科学,仍会定期参与这类测试。背后的驱动力其实很复杂:

| 需求类型 | 具体表现 | 星座测试的满足方式 |

|---|---|---|

| 社交认同 | 寻找群体归属感 | “狮子座都是领导者”强化身份标签 |

| 情感安慰 | 缓解焦虑或迷茫 | “水瓶座下周会遇到转机”提供希望 |

| 认知捷径 | 快速解释复杂问题 | “处女座挑剔是因为追求完美”简化人际关系矛盾 |

比如刚失恋的人看到“天蝎座分手后会更强大”,会将痛苦合理化为成长的契机——这本质上是一种心理防御机制。

专业心理学如何拆解星座标签?

用MBTI对比星座分析,会发现有趣差异:

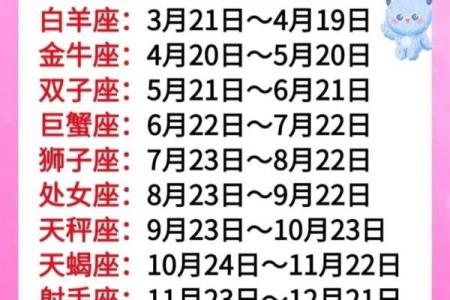

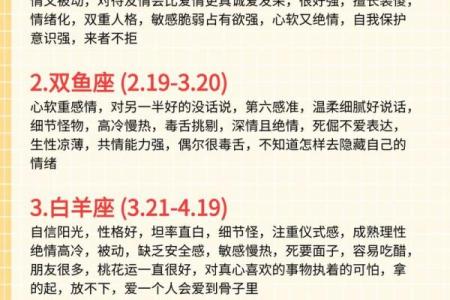

- 星座体系的局限性

- 仅凭出生月份划分人格类型

- 忽略后天环境、教育等变量

- 研究显示同一星座人群的Big Five人格特质分布与整体人群无显著差异

- 科学测评的优势

- MBTI通过93道题动态评估认知风格

- 大五人格测评包含开放性等5个维度27个子项

- 允许中间状态

不过有趣的是,星座测试的传播效果反而更好——因为它把复杂的人格压缩成“金牛座=务实”这类易传播的符号。

当星座指导现实生活,会发生什么?

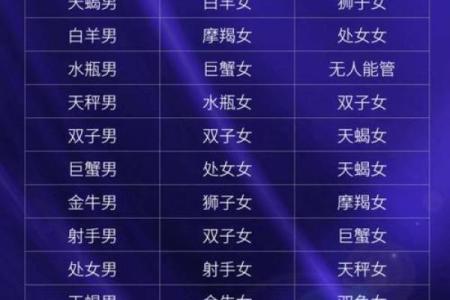

在婚恋咨询领域,常出现典型案例:

- 正向案例

- 情侣用“双鱼座需要浪漫”的梗提醒对方增加仪式感

- 上司用“射手座爱自由”调整对年轻员工的管理方式

- 负面案例

- 拒绝与“处女座”合作,错失优质合作伙伴

- 把工作失误归咎于“水逆”,逃避责任

关键不在于星座本身,而是使用者能否区分“隐喻工具”和“决策依据”。就像有人通过血型分析人际关系,重点在于促进自我觉察,而非迷信标签。

星座产业的商业密码

这个看似玄幻的领域,藏着精细的用户运营策略:

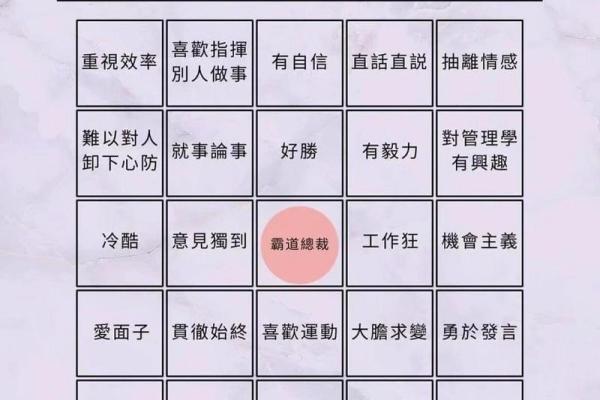

- 精准分层

- 给火象星座推送冒险类产品广告

- 向水象星座推荐情感类课程

- 内容迭代

- 传统版:每日运势

- 进阶版:结合星盘+塔罗的复合解读

- 付费定制:个人专属星象报告

- 社群裂变

- “测测你的古代星座身份”生成古风图片引导分享

- 星座主题盲盒将会员体系娱乐化

某星座APP的运营总监透露,通过星座标签预测用户消费偏好的准确率比传统画像高37%。

未来会取代心理咨询师吗?

虽然AI星座测试越来越智能,但核心矛盾无法解决:

- 不可替代的人类服务

- 共情能力

- 约束

- 长程陪伴

就像自动驾驶汽车仍需人类监督,星座测试或许会成为心理服务的“入口”,但专业问题的解决终究需要回归科学体系。凌晨三点对着星座APP哭诉的年轻人,最终可能需要预约真正的心理咨询——这才是健康的情感支持闭环。