你有没有过这样的体验?明明生活看起来一切正常,但总感觉心里压着块石头?或是某个瞬间突然情绪崩溃,自己都说不清原因?越来越多人开始意识到,心理健康和身体健康同样重要。但面对心理咨询的高昂费用和专业门槛,普通人要怎么踏出第一步呢?

一、为什么我们需要自我心理检测?

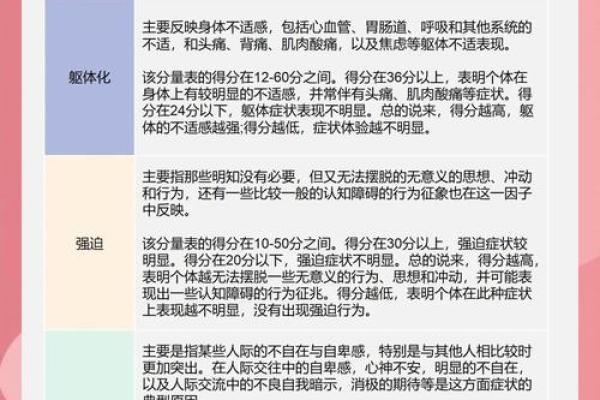

- 情绪警报器:就像体温计能测出发烧,心理测试能帮你识别那些说不清道不明的情绪问题。比如连续两周失眠、对任何事情都提不起兴趣,可能就是抑郁的前兆。

- 破除认知盲区:我们常常高估自己的心理承受能力。有个朋友总说自己"没事",做了焦虑量表才发现得分远超。

- 预防大于治疗:心理问题和牙疼很像,早期干预成本最低。定期自测相当于给心灵做体检,及时发现问题苗头。

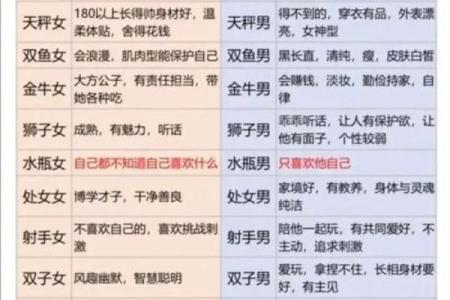

市面上主流测试主要分两类:

- 症状筛查类

- 性格特质类

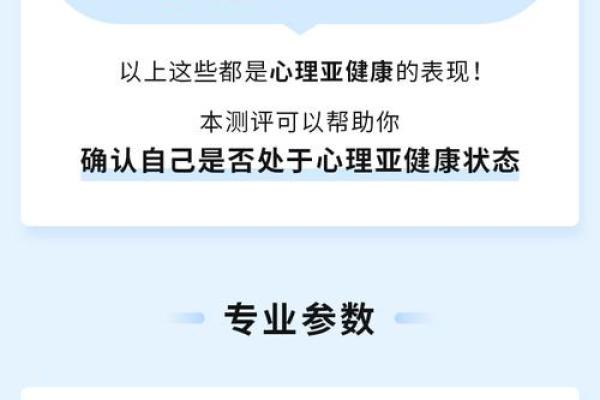

建议从症状筛查开始,这些经过临床验证的量表就像心理健康的"基础体检项目"。

二、免费测试真的靠谱吗?

在搜索引擎输入"心理测试",会出现超过2亿条结果。如何辨别其中的陷阱与宝藏?

红榜推荐:

- 三甲医院官网提供的量表

- 专业机构开发的工具

- 国际通用量表的正规汉化版

黑名单特征:

× 需要填写银行卡信息

× 立即弹出付费咨询窗口

× 测试结果包含迷信色彩

最近帮同事筛选测试工具时发现,某知名平台提供的抑郁自评量表,题目设置和专业医院版本完全一致,但完全免费。这说明优质资源确实存在,关键要会找。

三、测试结果的正确打开方式

上周有位读者给我留言:"测试说我中度焦虑,我是不是要完蛋了?"这反映出普遍存在的误解。记住两个原则:

- 量表的局限性:所有自评工具都像体温计,能提示异常但不能确诊疾病。就像37.5℃可能是着凉也可能是重感冒,需要专业医生判断。

- 动态观察更重要:建议每月固定时间测试,制作折线图观察变化趋势。单次高分可能只是最近压力太大,持续上升才需要警惕。

有个有趣的案例:某用户强迫症量表得分忽高忽低,后来发现高分都出现在项目deadline前三天。这说明测试结果要和具体情境结合分析。

四、从测试到行动的关键三步

做完测试不是终点,而是自我关怀的起点:

- 建立情绪档案:用笔记本或电子文档记录每次测试结果+当天重大事件。有位用户坚持半年后,发现自己每次见客户前焦虑值都会飙升,后来针对性调整工作方式。

- 微调生活方式:如果睡眠质量得分低,不妨先从提前半小时睡觉开始;社交回避得分高,可以每周设定一个小型社交目标。

- 求助时机的判断:当某个维度连续三次测试超标,或出现持续两周的情绪低落/亢奋,就该考虑寻求专业帮助了。

最近注意到个新趋势:不少心理咨询平台推出"测试+自助课程"套餐。比如焦虑值达到某个阈值,系统会自动推送正念呼吸教程,这种即时反馈机制特别实用。

五、那些测试不会告诉你的事

有位抑郁症康复者说得好:"量表能测出我在深水区,但游上岸的方法要靠自己摸索。"心理自测工具无法替代:

- 真实的人际联结

- 持续的运动习惯

- 创造性的自我表达

- 规律的生活节奏

就像再精准的体脂秤,也不能代替你运动。最近尝试把心理自测和智能手环数据结合,发现睡眠质量与焦虑值得分呈现明显负相关,这种跨维度观察往往能发现更深层的问题。

当你在深夜打开心理测试链接时,其实已经完成最重要的动作——开始关注自己的内心世界。记住,测试结果不是判决书,而是通向更好自我的路线图。不妨现在就挑个专业量表试试,或许会发现,那个看似复杂的内心世界,比想象中更有改善的弹性。