——

▍心理测试问卷到底是什么?

简单来说,它就是一套经过设计的问题组合,用来间接测量人的心理特征——比如性格倾向、情绪状态或行为模式。这些问题可能看起来普通,但背后隐藏着心理学理论的支持。举个例子,问你“在社交场合是否容易感到疲惫?”其实是在评估你的内外向程度。

这类工具的价值在于:

- 低成本高效率:无需复杂设备,短时间内收集大量数据;

- 隐蔽性:通过日常问题捕捉深层心理,降低被测试者伪装的可能性;

- 标准化:统一的问题和计分方式,让结果具备可比性。

——

▍设计一套问卷需要几步?

1. 明确目标

先想清楚:要测什么?是职场抗压能力,还是亲密关系中的依恋类型?目标越具体,问题越精准。比如“职业倦怠量表”会聚焦精力耗竭、成就感低落等维度。

2. 构建问题池

围绕目标生成50-100个原始问题,再通过专家评估、预测试筛选出20-30个最优项。例如筛选标准包括:

- 问题歧义性低;

- 选项覆盖全面;

- 与目标相关性高。

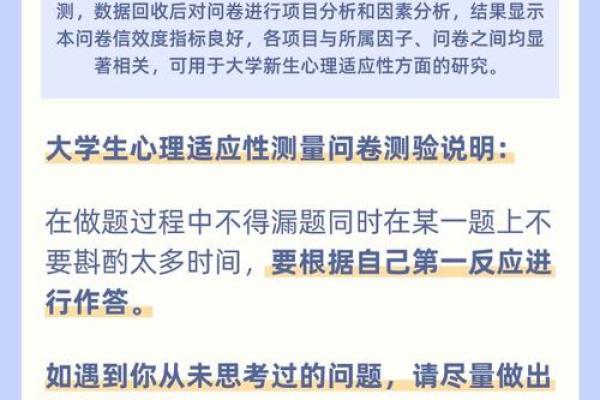

3. 验证与优化

通过信效度检验:

- 信度:同一批人重复测试结果是否稳定;

- 效度:是否真能测到想测的东西。比如用“大五人格问卷”和临床访谈结果对比,验证其准确性。

——

▍为什么有人觉得测试结果不准?

① 社会赞许性偏差

当被问“你是否愿意帮助陌生人?”时,许多人会下意识选择符合道德期待的答案,而非真实情况。对策是加入“测谎题”,例如设置重复但表述相反的问题,检测回答一致性。

② 文化适配问题

西方开发的量表直接翻译到东方场景可能失效。比如“独立决策能力”在某些集体主义文化中并非核心评价指标。解决方法包括:

- 本土化修订;

- 建立区域性常模数据。

③ 过度简化心理活动

人的心理状态具有动态性。同一人在早晨和深夜面对压力时的反应可能截然不同,但多数问卷默认“稳定特质”,导致结果片面化。

——

▍在线测试为何容易“上瘾”?

社交平台上流行的趣味测试虽然科学性存疑,但设计暗含心理学逻辑:

→ 即时反馈机制:3分钟出结果满足即刻获得感;

→ 巴纳姆效应:结论描述模糊普适,让人产生强烈代入感;

→ 社交货币属性:分享结果引发互动,强化参与动机。

专业问卷可借鉴这些技巧提升完成率:

- 在冗长量表中插入进度条;

- 用情景模拟题替代直接提问。

——

▍未来会取代人工评估吗?

短期内不会,但技术正在改变游戏规则:

- 动态自适应测试:AI根据前一题回答实时调整后续问题,缩短测试时长;

- 多模态数据融合:结合眼动追踪、语音情绪分析,弥补纯主观报告的不足;

- 预测性建模:通过长期追踪数据,预警心理风险。

但核心矛盾始终存在:量化工具无法完全捕捉人性的复杂性。一位临床心理学家说得好:“问卷告诉我来访者有高焦虑倾向,但真正让我理解他的,是说到童年时他突然颤抖的手。”

——

工具的价值在于辅助而非替代。无论是企业用MBTI做团队匹配,还是医院用PHQ-9筛查抑郁症,关键都在于理解边界——它像体温计一样提示“是否发烧”,但“病因”仍需结合更多维度判断。