当心理状况遇上"体检报告"

你有没有想过,心理状态也能像身高体重一样被"测量"?最近两年,越来越多的学校开始给学生的心理健康做"定期体检"。这张特殊的"体检报告"里没有血红蛋白数值,却能反映出少年人内心世界的阴晴雨雪。

为什么要给心灵做扫描仪

• 隐形的求救信号:去年某中学的心理普查发现,32%的学生存在不同程度的焦虑倾向,而主动求助的只有5%。测试就像金属探测器,能发现那些藏在笑容背后的情绪波动

• 成长路线图】十五六岁正是大脑前额叶发育的关键期,这时候的心理波动可能影响未来十年的决策模式

• 破除认知误区:62%的家长认为"孩子不开心就是矫情",科学数据能让成年人放下偏见

• 危机预警系统】某省教育厅的数据显示,实施常规筛查后校园危机事件下降了41%

有个高二男生在访谈时说:"做完测试才发现,原来我这种总想砸东西的感觉叫情绪失控,不是性格恶劣。"这或许就是心理评估的最大价值——把模糊的感受翻译成可理解的语言。

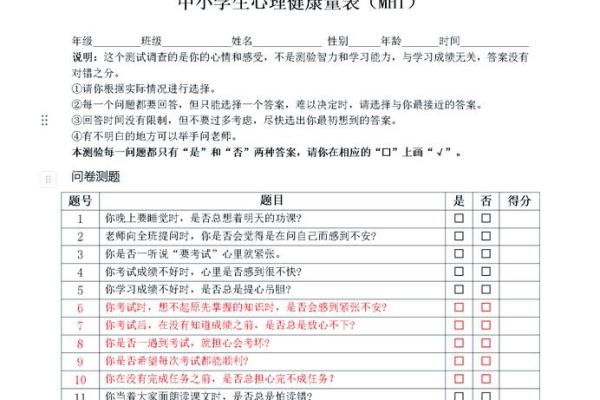

测试工具百宝箱

市面上的心理量表就像不同规格的体温计,适合测量不同"症状":

| 工具名称 | 最佳使用场景 | 独特优势 | 使用注意 |

|---|---|---|---|

| PHQ-9 | 抑郁症筛查 | 9道题快速定位情绪低谷 | 容易受近期事件影响 |

| GAD-7 | 焦虑程度评估 | 像焦虑情绪的放大镜 | 需结合日常行为观察 |

| 中学生应激量表 | 学业压力检测 | 专为东亚教育环境设计 | 要区分正常压力与过载 |

| 多维自尊量表 | 自我认知剖析 | 揭示自信心的多维结构 | 文化差异可能影响结果 |

最近还出现了能分析微表情的AI系统,某实验学校用它发现了三个伪装开朗的抑郁倾向学生。不过机器终究是辅助,最重要的还是人与人之间的温度。

当数字遇到人性

去年某重点中学的案例值得深思:心理测试显示23%学生有抑郁风险,但后续访谈发现其中过半数是误判。这暴露出单纯依赖量表的三大软肋:

- 考卷陷阱:有些孩子会刻意选择"正确选项",就像在作文里写老师想看的价值观

- 成长的阵痛:青春期情绪波动本是常态,量表可能把成长痛当作病理现象

- 文化滤镜:西方开发的量表可能水土不服,比如"经常感到孤独"在集体文化中更敏感

北京某心理老师分享经验时说:"我们会在测试后安排'树洞时间',让学生用画画或音乐表达内心。有次收到张全是黑色漩涡的画,追问才发现创作者其实是在描绘星空。"

家长操作手册

如果你发现孩子的测试结果有警示信号,可以试试这些方法:

→ 把"你怎么回事"换成"最近遇到什么困难了吗"

→ 准备个情绪温度计贴纸,让孩子每天选个颜色代表心情

→ 周末开展"电子设备断联日",全家一起做手工或徒步

→ 在餐桌上轮流讲"今日三件小事",重点倾听不评判

重要的是记住:测试结果不是判决书,而是亲子对话的邀请函。就像有位母亲说的:"看到报告时确实慌了,但后来明白这是孩子给我的信任——他通过这种方式在说'妈妈我需要帮助'"。

未来的心理天气预报

新一代评估工具正在突破传统形式:

• VR情境模拟能检测应激反应模式

• 智能手环通过心率变异性预测情绪拐点

• 社交平台语言分析系统

• 基于脑科学的神经反馈训练

某科技公司开发的沉浸式评估系统很有趣:让学生在虚拟校园完成系列任务,系统会记录选择路径、反应时间等200多项数据。有个总在测试中迷路的女孩,后来被确诊存在空间感知障碍引发的焦虑。

写在最后的话

给心灵做体检不该是令人紧张的事。就像定期量身高会发现长个儿的惊喜,心理评估也应该成为成长的见证。下次看到这类测试时,不妨把它当作与自己对话的机会——那些选择题背后,藏着连你自己都尚未察觉的心灵地图。