——

星盘测试为何突然流行?

最近几年,越来越多人对占星学产生兴趣。社交平台上,"星座运势""星盘解析"等话题频繁登上热搜。莫小棋作为国内较早将占星学带入大众视野的公众人物,她推出的免费星盘测试服务成为许多人的入门工具。这种现象背后,既有现代人对自我探索的渴望,也反映出科技与传统文化的结合趋势。

——

莫小棋与她的星盘测试有什么特别之处?

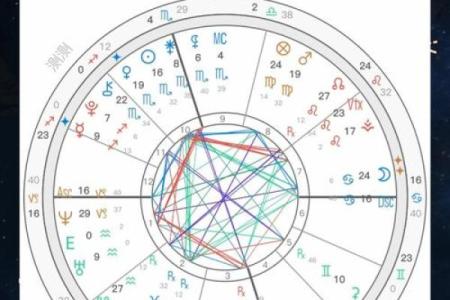

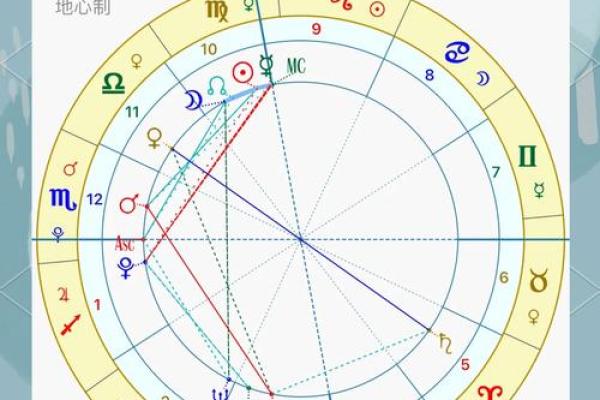

- 专业背景支撑可信度:莫小棋不仅是演员,更系统学习过西方占星学,曾主持访谈节目《星盘预言》,因多次预测娱乐圈事件引发关注。她的测试工具基于本命盘分析,结合出生时间、地点推算个人性格与命运轨迹。

- 免费降低了体验门槛:相比线下动辄数百元的占星咨询,在线测试让更多人能零成本接触专业内容。用户只需输入出生信息,系统自动生成包含十二宫位、行星落位的详细报告。

- 内容设计兼顾深度与易懂性:报告会标注关键相位,并用日常语言解释其对情感、事业的影响,避免纯术语堆砌。

——

星盘测试到底准不准?科学如何看待它

- 心理学中的"巴纳姆效应":人们容易相信模糊的通用描述符合自身特质。但莫小棋的测试通过具体宫位分析提高了针对性。

- 统计学视角的争议:2017年《自然》期刊曾有研究指出,星座与性格无显著相关性。但占星师认为,星盘是综合行星、宫位、相位的复杂模型,不能简单等同于太阳星座。

- 实用主义价值:许多用户反馈,测试帮助她们梳理了人生困惑。例如,一位创业者在火星落入第十宫的解读中,重新理解了自身竞争欲过强导致团队矛盾的根源。

——

如何正确使用免费星盘测试?

- 第一步:核对准确出生时间

误差超过2小时会导致上升星座错误,直接影响整个宫位划分。若不确定时间,可优先参考"太阳星座+月亮星座"的基础解读。 - 第二步:关注重点相位

不必纠结所有细节。例如水星逆行期间出生的群体,可能更需注意沟通表达方式;金星与土星形成困难相位的人,则需警惕情感中的自我压抑倾向。 - 第三步:结合现实行动

占星学提供的是趋势参考,而非绝对预言。若测试提示"海王星影响下需警惕职场欺骗",真正解决问题仍需具体调查与决策。

——

为什么年轻人更愿意为星盘买单?

- 焦虑时代的自我定位工具

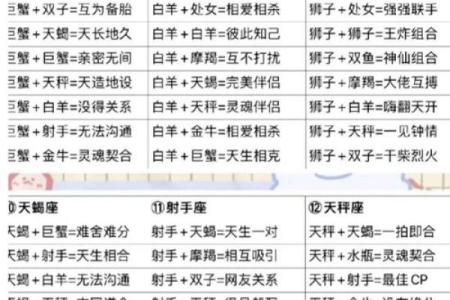

经济压力、职业不确定性加剧时,星盘提供的"命运框架"能带来心理缓冲。一位25岁用户坦言:"知道土星回归期可能面临挑战,反而让我对眼前的迷茫没那么恐慌了。" - 社交货币属性

豆瓣"占星小组"超过87万成员,年轻人在此交换星盘、讨论合盘匹配度。测试结果成为交友破冰话题,甚至影响恋爱选择——"对方上升星座是摩羯,可能不太擅长浪漫?" - 数据化自我认知的延伸

与MBTI人格测试、基因检测类似,星盘用一套符号系统将人"分类解析",满足数字化时代对标签化认知的需求。

——

莫小棋免费测试背后的商业逻辑

尽管测试本身免费,但其商业模式清晰:

- 引流到付费服务:基础报告会标记"深度解读需解锁",引导用户购买定制咨询或课程。

- 数据积累价值:匿名化的用户出生信息能用于分析群体趋势,例如"Z世代中冥王星天蝎座占比"等,后续可开发定向内容或广告。

- IP生态扩展:测试工具巩固了莫小棋"占星导师"的形象,为其书籍、线下活动导流。

——

免费测试的潜在风险与避坑指南

- 信息泄露隐患

出生时间、地点属于敏感信息。建议使用前查看平台的隐私协议,避免授权给第三方机构。 - 过度依赖导致决策偏差

曾有用户因测试显示"未来三个月不适合跳槽"而放弃高薪offer,事后发现公司实际运营良好。占星师提醒:"行运盘每天在变,不能单一时间点决定长期选择。" - 伪科学包装的骗局识别

正规星盘解读不会承诺"改命秘术"或收取高价"化解费"。遇到要求购买开运物品的链接需警惕。

——

当古老占星遇上人工智能

莫小棋的测试平台已加入AI元素:输入近期烦恼,系统自动匹配星盘中对应的相位提示。例如,输入"总与上司冲突",AI会检索本命盘中的火星位置、第十宫内行星,并结合当前行运土星的位置给出建议。这种技术提升了交互效率,但也引发争议——缺乏人类占星师的直觉与共情,是否会削弱解读深度?

——

未来,星盘测试会取代心理咨询吗?

答案是否定的,但二者可能出现融合:

- 优势互补:星盘帮助快速定位核心矛盾,心理咨询提供具体解决路径。

- 边界:美国占星协会明确规定,占星师不得替代医生或心理咨询师。测试报告中也需标注"仅供娱乐参考"。

——

写在最后:星盘是一面镜子,照见你的内心

一位哲学系教授曾评价:"年轻人迷恋星盘,本质是在不确定的世界寻找确定性叙事。"免费测试降低了探索门槛,但关键仍在于如何运用这些信息——是困在"命中注定"的消极暗示中,还是借由星象启示更清醒地审视自身选择?或许,就像莫小棋在某次采访中所说:"好的星盘解读不是告诉你答案,而是帮你提出更好的问题。"