—— 🌟 ——

一、法律框架里的风水地位

关于“是否允许看风水”的问题,首先要看法律层面的态度。目前,并没有任何一部法律直接禁止风水活动。根据现行法规,公民享有宗教信仰自由和文化活动自由,而风水作为传统文化的一部分,更多被归类为“民俗文化”或“民间信仰”,而非纯粹的宗教行为。这种模糊的定性,既给了它生存空间,也让它始终处于灰色地带。

举个例子:

1️⃣ 在房地产领域,有些城市曾出台文件禁止开发商以“风水宝地”为噱头宣传楼盘,但并未禁止个人咨询风水师。

2️⃣ 农村自建房择日动土、婚丧嫁娶选时辰等行为,只要不涉及封建迷信诈骗,通常不会被干涉。

法律的核心逻辑是“不提倡,不鼓励,但尊重传统习俗”。就像🌿野草在砖缝里生长——只要不影响公共秩序,它就有存在的缝隙。

—— 🧭 ——

二、文化传承与科学争议的拉锯战

风水能在现代社会存续,离不开它作为“文化符号”的身份。2014年,风水被列入国家级非物质文化遗产扩展项目,这相当于官方默许了它的文化价值。但另一方面,主流舆论场对风水的态度呈现两极分化:

- 支持派认为它是“环境地理学”的雏形,蕴含古人观察自然的智慧;

- 反对派批评其混杂占卜、宿命论等非科学元素,容易滋生诈骗行为。

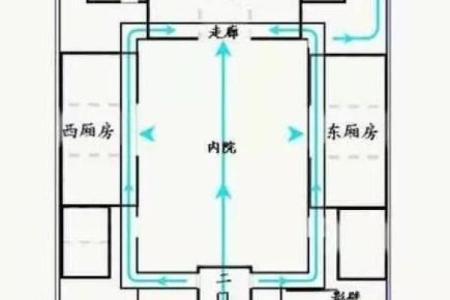

有趣的是,城市规划界早已悄悄“借用”风水逻辑。北京金融街的布局、香港中环的“风水大战”,背后都有现代建筑学与风水理念的微妙融合。这就像💡灯泡和蜡烛——形式不同,但都在解决“如何照亮空间”的问题。

—— ⚖️ ——

三、现实中的监管红线在哪里?

虽然个人咨询风水不受限制,但从业者必须警惕越界风险。近年来受处罚的案例显示,踩雷行为集中在三类场景:

- 以风水为名的经济诈骗;

- 干预公共事务;

- 传播迷信思想破坏社会秩序。

2021年某地曾有“风水大师”因谎称地铁工程破坏龙脉、鼓动居民而被刑拘。这说明:当风水从私人领域侵入公共空间时,监管利剑就会落下。就像🌊潮水可以自由涌动,但不能冲毁堤坝。

—— 🌱 ——

四、普通人如何理性看待风水?

对个体而言,风水的价值更像一种“心理锚点”。心理学研究证实,人对环境的控制感会显著影响情绪——调整家具方位带来的“顺眼”,本质上是通过重构空间获得心理舒适。这种需求本身无可厚非,但需警惕两个陷阱:

- ✋ 将人生成败完全归因于风水;

- 💸 陷入过度消费。

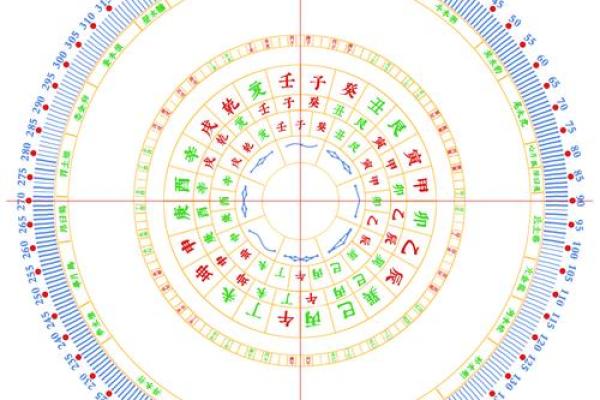

有位建筑师朋友说得好:“好风水=30%格局规划+40%采光通风+30%你的生活习惯。”与其纠结罗盘指针,不如先打开窗户让阳光照进来☀️。

—— 🚀 ——

五、未来风向:传统智慧的现代化转型

年轻一代正在重新定义风水。社交媒体上,风水博主不再谈论“五鬼穿宫”,转而用“空间能量场”“家具心理学”等新概念包装传统理论。某电商平台数据显示,2023年“现代风水摆件”销量同比上涨210%,其中70%买家是25-35岁人群。

这种转型暗合政策导向——2023年《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确提出要“挖掘民居营造中的科学思想”。或许有一天,风水会像中医一样,经历“去玄学化”后登上大雅之堂。毕竟,连NASA都在研究宇宙磁场,谁说得清古老智慧里藏着多少未解密码呢?🔮

—— 🍀 ——

最后想说:生活本就是场动态平衡的游戏。信风水不如信自己,但若能在茶余饭后聊两句“青龙白虎”,给日子添点趣味,又何尝不是种智慧?愿各位门前有路、心中有光,顺时而为,自在安康。