冬至的诗句与习俗:藏在字里行间的烟火气

冬至的古老诗句像一把钥匙,打开了一扇通向传统生活的门。杜甫在《小至》里写“天时人事日相催,冬至阳生春又来”,短短四句不仅描摹了自然规律,更暗含了古人如何用具体行动呼应节气变迁。这些诗句与吃饺子、祭祖等习俗共同编织出冬至的独特意义,让寒冷的日子裹上一层温暖的仪式感。

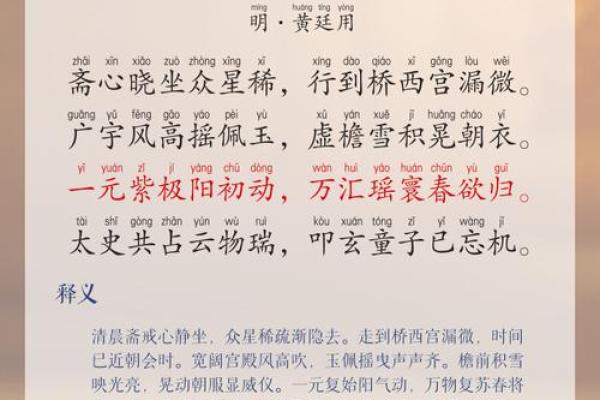

古诗中的冬至:时间刻度与生活节拍

诗句如何成为习俗的“备忘录”?

- 杜甫的“刺绣五纹添弱线”提到冬至后白昼渐长,女工需调整刺绣时长,诗句成了农耕社会生产节奏的注脚。

- 白居易“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身”记录了驿站里百姓吃羊肉汤的习俗,像一幅动态民俗画。

- “数九”歌谣“一九二九不出手”虽非五言四句,却与古诗同样承载着指导农事、预判气候的功能。

这些文字并非单纯抒情,更像一本生活指南,将抽象节气落地为具体行为。

习俗背后的逻辑:对抗寒冷的智慧

一碗饺子如何成了文化符号?

- 北方“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”的俗语,用夸张幽默化解严寒威胁,赋予食物抵御自然的力量感。

- 南方糯米圆子象征团圆,实则是利用高热量食物补充能量的生存策略,被诗意化为“玉润珠圆春意生”。

- 祭祖时焚烧纸衣称为“送寒衣”,表面是孝道传承,深层藏着对热能循环的原始想象——仿佛火焰真能温暖另一个世界。

这些习俗用近乎固执的重复,完成对自然规律的敬畏与和解。

互动中的生命力:诗与俗的双向滋养

当文人墨客走进市井烟火

- 范成大写“冬肥年瘦生俗语,鲁传韩历岂人情”,主动将俚语纳入诗句,打破雅俗界限。

- 冬至宴饮作诗的雅集传统,让“分题赋诗”本身也成了节日程序的一部分,文化行为反向塑造习俗形态。

- 商铺张贴的“冬至大如年”红纸,把诗句压缩成商业标语,证明传统文化符号始终在流动中焕发新生。

这种交融让冬至既保持着农耕文明的根脉,又不断吸收新时代的养分。

如今地铁站里提着速冻饺子的年轻人,与千年前驿站中喝羊汤的白居易,本质上在做着同样的事——用具体行动确认自己与自然、与传统的关系。那些诗句和习俗或许会改变载体,但只要还有人记得“吃了冬至面,一天长一线”,时间与文化的温度就永远不会消散在寒风里。