清晨的阳光透过窗棂洒在泛黄的老黄历上,指尖划过墨色字迹,停留在“三月廿八”这行文字。老人们常说,选对吉日吉时如同为婚姻播下吉祥的种子,而立夏前后的时节,万物蓬勃生长,恰似新人对未来生活的美好期待。此时节的天时地利,与人间烟火中的良缘相遇,总能编织出代代相传的佳话。

一、天地人合:择吉日吉时的三重考量

在传统婚俗体系中,黄道吉日的选择需要兼顾天时、地利、人与三要素。当季候行至农历三月末,北斗七星的斗柄已悄然转向东南方,这既是立夏节气将至的物候信号,也是《协纪辨方书》中记载的“天德合日”。此时天地阴阳之气渐趋平衡,特别适合缔结需要长久维系的姻缘关系。

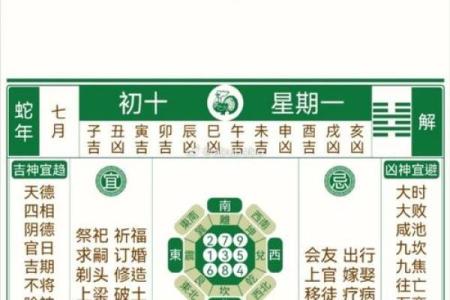

时辰的挑选更需精细考量。辰时的初阳带着木属性的生机,巳时的火元素象征热情,午时的纯阳之气则暗合“阴阳交泰”的吉兆。这三个时段形成的能量场域,能为婚礼注入持续的正向力量。值得注意的是,当日生肖冲突主要涉及属猪者,可通过提前沐浴更衣、佩戴玉石等方式化解。

立夏节气的临近为此日增添特殊意涵。古人将立夏视为“万物并秀”的起点,此时缔结婚约暗含“共沐春光,同迎盛夏”的深意。江南地区至今保留着“立夏秤人”的习俗,新婚夫妇若在此时共执秤杆,既是对“称心如意”的具象化祈愿,也暗喻婚后生活的平衡之道。

二、岁时礼俗:婚仪中的传统智慧

传统婚俗中的“六礼”虽已简化,但核心仪式仍承载着深层文化密码。在吉日清晨进行的“开面礼”,由家族中福寿双全的长者为新娘绞去额前绒毛,这个源自周代的仪式,如今演变为母女情感传承的温馨时刻。新人共饮的合卺酒,从最初的葫芦剖半,到现代改良的连杯设计,始终维系着“同甘共苦”的象征意义。

节气与婚俗的互动在此日尤为明显。立夏前后的“见三新”习俗——即品尝新上市的樱桃、青梅与麦仁,可巧妙融入婚宴菜单。新人若能将青梅蜜饯作为回礼,既应和时令,又暗含“青梅竹马”的爱情期许。闽南地区特有的“立夏糊”,用五谷杂粮熬制的粘稠甜粥,亦可转化为“同食一锅饭”的婚俗演绎。

现代元素与传统仪轨的融合之道,在于把握象征符号的现代表达。电子请柬中嵌入动态的立夏物候图,婚纱照取景于插秧完毕的水田间,这些创新既延续了“春生夏长”的农耕文化记忆,又创造出属于当代的浪漫叙事。苏州某婚庆公司近年推出的“节气婚书”,将婚礼誓言与二十四节气养生智慧结合,正是这种文化创新的典范。

三、时空交织:吉日背后的文化脉络

农耕文明的时间观深刻影响着婚俗传统。农历三月末正值小麦灌浆、桑叶肥厚的农闲间隙,这种“顺应天时”的智慧投射在婚期选择上,形成“春播情缘,秋收家业”的集体潜意识。江浙地区至今流传的《蚕花谣》,便是先民在春蚕结茧时节,借物候变化抒发对婚姻稳固的期盼。

星相历法中的婚嫁密码需要专业解读。紫微斗数中“红鸾”“天喜”双星的位置,奇门遁甲里的“三奇得使”格局,都在历法层面为此日增添吉祥色彩。江西某非物质文化遗产传承人曾展示过祖传的“婚期推算罗盘”,二十八星宿的方位与五行生克原理结合,构建出独特的择日体系。

当代年轻人对传统婚俗的创造性转化,体现在对符号意义的重新诠释。成都某新娘将立夏“斗蛋”习俗转化为婚礼游戏,宾客在彩蛋上书写祝福投入“福箩”;上海新人借鉴“立夏称人”传统,设计出记录双方体重变化的爱情时间胶囊。这些实践既延续文化根脉,又赋予传统新的生命力。

暮色渐沉时,村口的老槐树轻轻摇曳,树皮上不知哪代新人刻下的同心纹依稀可辨。当现代都市的霓虹与传统村落的红烛共同照亮婚书上的“三月廿八”,这个穿越时空的吉日,仍在见证着人们对美好姻缘的永恒追寻。或许正如那盏传承千年的合卺酒器,盛过不同朝代的佳酿,却始终保持着“天地合而万物生”的初心。