——

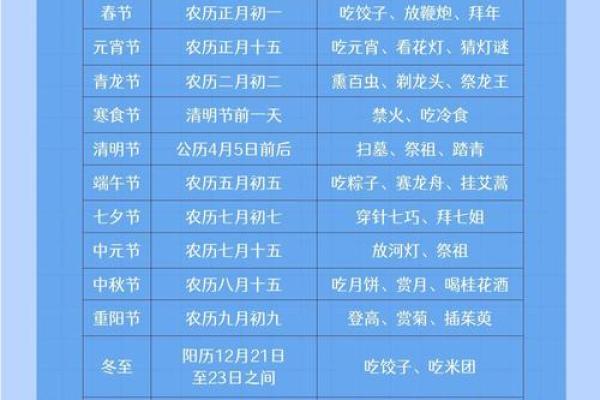

如果问哪个族群能把一年四季都过成“大型民俗展览会”,汉族绝对能排进前三。光是传统节日清单就能列出一长串,每个节日背后都藏着几百年甚至上千年的文化密码。这些节日可不只是放假那么简单,它们像一根根隐形的线,把农耕规律、祖先信仰和人间烟火全串在了一起。

春节:从“腊月忙”到“正月笑”

作为全年最重磅的“文化”,春节的仪式感能塞满整个农历十二月。北方人忙着蒸馒头囤白菜,南方人晒腊肉腌酱鸭,连空气里都飘着“年味儿”。

- 贴春联的玄学:红纸上墨迹未干的“福倒了”是门行为艺术,有人坚持手写彰显文化底蕴,也有人直接网购烫金立体字。

- 年夜饭的暗战:鱼必须剩半条,饺子包硌到牙算中奖,八宝饭上的红枣数量得是双数——吃顿饭堪比解数学题。

- 拜年话术库:从“恭喜发财”到“早日脱单”,吉祥话得按亲戚关系精准投放,收压岁钱时还得演出“真不用了”的矜持三连。

- 爆竹声里的哲学:一边吐槽雾霾一边偷放鞭炮的中老年人,用实际行动证明“传统VS环保”是个无解题。

清明与端午:季节限定版生活指南

这两个节日堪称古人版的“天气预报APP”。清明扫墓必带青团,江南人用艾草汁,北方人用菠菜汁,甜咸党照例要为豆沙馅和肉松馅吵一架。

- 踏青的隐藏任务:说是缅怀先人,实则全家老小集体春游,小孩放风筝,老人挖野菜,年轻人忙着P图发朋友圈。

- 端午龙舟经济学:村里划船队能拉来白酒厂赞助,龙头雕花比车标还炫,围观群众更关心赛后发的咸鸭蛋是不是双黄。

- 粽子甜咸大战2.0:蜜枣粽与鲜肉粽隔江对垒,新派商家推出小龙虾粽和榴莲粽,老祖宗棺材板快压不住了。

- 艾草驱邪新思路:城里人把菖蒲挂成北欧风家居装饰,顺便研究艾灸贴能不能治颈椎病。

中秋与重阳:月亮和山丘的浪漫主义

这两个节日证明汉族人骨子里都是文艺青年。月饼口味内卷到匪夷所思,但啃五仁的依然大有人在。

- 赏月装备进化史:从李白“举杯邀明月”到天文望远镜拍超级月亮,不变的只有啃月饼粘牙的尴尬。

- 公司发的月饼券:黄牛市场堪比期货交易,最后总有人忘记兑换,贡献了超市临期月饼半价区。

- 重阳登高新姿势:景区大爷扛单反拍枫叶,广场舞阿姨在山顶放音响,年轻人喘着气后悔没坐缆车。

- 敬老院的流量日:小学生表演“常回家看看”,网红直播送羊毛袜,院长看着堆成山的食用油发愁。

元宵七夕:古代版“非诚勿扰”

谁说古人不懂谈恋爱?元宵节的花灯夜市是大型相亲现场,七夕的巧果比巧克力更有表白力。

- 灯谜界的凡尔赛:大爷用甲骨文写灯谜难倒一片,小学生用“996”猜成语。

- 汤圆甜度测试:黑芝麻流心是基础操作,某老字号推出麻辣汤圆,被网友评为“年度黑暗料理”。

- 七夕营销套路:电商把乞巧节改造成“闺蜜节”,花店玫瑰涨价三倍,电影院循环播放《牛郎织女》动画片。

- 手工耿的乞巧大赛:短视频博主用3D打印织布机,手残党用美图秀秀P“绣花作品”,评论区笑到裂开。

这些节日就像藏在日历里的彩蛋,表面看是吃吃喝喝,细品全是生存智慧。当年轻人一边吐槽“过节好累”一边准时抢高铁票时,传统文化的DNA早就动了——毕竟,谁能拒绝青团的糯、月饼的甜,还有除夕夜那顿演技爆棚的年夜饭呢?