腊八粥的起源传说

核心观点:腊八粥的诞生和一位佛教人物紧密相关。

- 佛教中的“成道日”传说

- 相传释迦牟尼在苦行时体力耗尽,一位牧羊女用杂米熬粥救了他。他随后在腊月初八悟道成佛,后世为纪念此事,寺庙会熬粥分给信众。

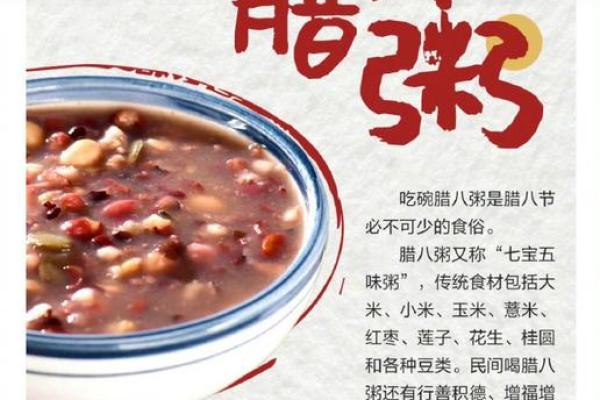

- 这碗粥也被称为“佛粥”,食材最初简单朴素,比如糙米、豆子,后来逐渐丰富为“八宝”象征圆满。

- 民间故事的另类版本

- 有些地方传说腊八粥是为了纪念抗金名将岳飞,百姓在他挨饿时凑出杂粮煮粥充饥。

- 还有些地区认为和明太祖朱元璋有关——他落难时从老鼠洞挖出杂粮煮粥,登基后定为习俗。

- 为何佛教版本流传最广?

- 历史记载中,南北朝时期佛教兴盛,寺庙施粥的仪式逐渐演变为全民参与的民俗活动。

- 相比其他传说,佛教故事更贴近农耕社会的“感恩”主题,容易与冬末春初的农闲时节结合。

从宗教仪式到家庭传统的演变

核心观点:吃腊八粥的习惯经历了从信仰到生活的渗透过程。

- 唐宋时期的“官方推广”

- 唐代皇帝会在腊八赐粥给大臣,寓意“共享福气”;宋代文人笔记里提到,连普通家庭也会熬粥祭祖。

- 食材开始讲究“五行平衡”,比如红豆、薏米、莲子,暗合传统养生观念。

- 明清时期的“家庭定制”

- 北方人偏爱甜口,加红枣、桂圆;南方人爱放腊肉、青菜,甚至发展出咸味版本。

- 老人常说“腊八粥剩得多,来年粮满仓”,吃不完的粥会喂给牲口或抹在树上,祈求丰收。

- 为什么能延续千年?

- 简单易行:杂粮一锅炖,无需昂贵食材,贫富皆可参与。

- 功能性强:寒冬喝热粥驱寒,剩余的食材也能清理粮仓,为过年做准备。

一碗粥里的文化密码

核心观点:腊八粥不仅是食物,更是传统文化的浓缩符号。

- “数字八”的吉祥寓意

- 八种食材对应“八方来财”,八宝粥的黏稠质地象征家庭关系“黏合不散”。

- 部分地区会特意凑齐八种颜色,比如白米、黑豆、红豆,追求视觉上的圆满。

- “分享”背后的社群逻辑

- 旧时邻里互赠腊八粥,化解矛盾;寺庙施粥给穷人,体现“慈悲为怀”的价值观。

- 如今公司年会发腊八粥礼盒,本质上也是这种“共享福气”的现代变体。

- 年轻人眼里的“反差萌”

- 有人调侃:“腊八粥是古人版‘清理冰箱’——过年剩的豆子全扔进锅里。”

- 但吐槽归吐槽,许多人仍会拍照发朋友圈:“我妈远程指导的腊八粥,没糊锅算奇迹!”

今天的腊八粥:传统与创新的碰撞

核心观点:当代人用新方式延续老传统,让腊八粥更贴近生活。

- 商业时代的“懒人福音”

- 超市卖搭配好的“八宝米”,电饭煲一键煮粥;外卖平台推出“养生腊八粥套餐”,附赠枸杞和红糖包。

- 争议点:有人觉得方便,也有人吐槽“少了亲手挑豆子的仪式感”。

- 文化输出的新载体

- 李子柒视频里的腊八粥被外国网友围观:“中国人在冬天喝彩虹粥?”

- 海外华人社区组织熬粥活动,用鹰嘴豆代替红豆,适配本地食材,反而创造新口味。

- 你今年喝粥了吗?

- 有网友自嘲:“腊八当天在加班,用奶茶凑数,算不算‘精神喝粥’?”

- 但更多人认为,就算简化步骤,只要记得这个日子,就是对传统的一种温柔坚持。