心理健康自测:为什么你需要这100题?

最近几年,越来越多人开始关注心理健康,但“如何判断自己是否需要帮助”却成了难题。很多人会问:“焦虑到哪种程度算不正常?”“偶尔情绪低落需要干预吗?”这时候,一套科学的自测题就像一面镜子,帮你看清自己的状态。

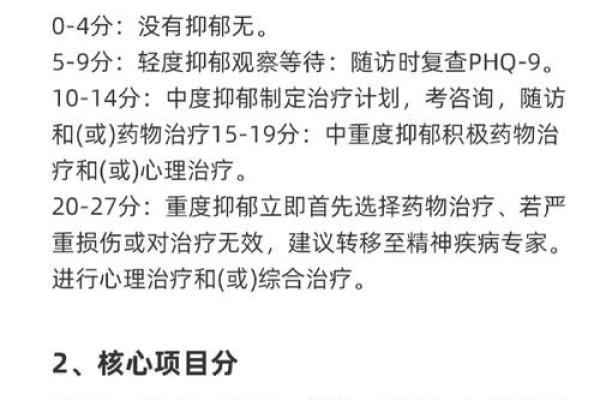

心理健康自测100题的设计逻辑,其实和体检报告类似:

- 自我觉察工具:量化模糊的感受。

- 预警信号筛查:识别长期被忽视的问题。

- 打破偏见锚点:用数据代替“我觉得自己没问题”的主观判断。

举个真实案例:一位程序员在自测中发现“对曾经喜欢的游戏失去兴趣”持续3个月,最终确诊轻度抑郁。他说:“如果没有题目提示,我可能只会怪自己‘懒’。”

自测题背后的科学逻辑:别当成算命🔮

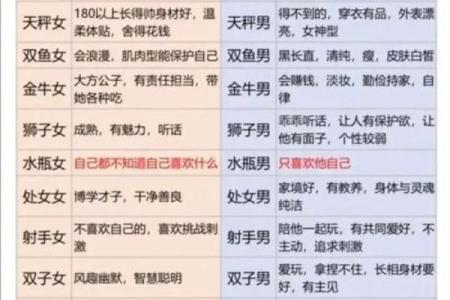

很多人误以为心理测试像星座分析,其实每道题都经过严格筛选:

- 症状匹配度:参考DSM-5核心症状

- 时间维度:区分“暂时情绪波动”和“持续心理问题”

- 行为指向性:避免抽象描述,聚焦可观察行为

举个例子,“你是否反复检查门锁”这道题,表面看是生活习惯,实际关联强迫症筛查——但单题不足以定论,需结合其他题目交叉验证。

自测常见误区:别让工具变成焦虑源😅

在使用这类工具时,90%的人容易踩这些坑:

- ❌追求“满分心理”:把测试当考试,刻意美化答案

- ❌过度解读单题:“我有5天睡不好→我肯定得抑郁症了”

- ❌忽视动态变化:半年前的结果和现在状态强关联

有个有趣现象:部分用户会在不同时段重复测试,发现分数波动后反而更焦虑——这恰好说明他们需要专业支持,而非自我诊断。

如何正确打开自测100题?

参考心理咨询师的建议:

- 环境准备:在情绪稳定的时间段答题

- 诚实优先:别纠结“该选哪个”,第一反应最真实

- 记录变化:把结果标记在日历上

- 寻求帮助:当总分超过时,联系咨询师而非搜索引擎

一位用户分享:“看到‘建议寻求专业帮助’的提示时,我反而松了口气——就像迷路时看到指路牌。”

当自测遇到生活:这些细节最容易被忽略

自测结果和现实生活的连接点往往藏在细节里:

- 🕒时间成本:20分钟专注答题 vs 刷20分钟短视频

- 💡认知误区:低分≠心理健康,可能是缺乏自我觉察

- 🌈动态视角:把测试当作“心理天气预报”,而非终身判决书

有个反常识的结论:在自测中得分中等的人求助意愿更强——因为他们处于“还能自救”的阶段。

专家视角:自测工具的双面性

从业12年的心理咨询师这样说:

“这100题像心理健康的体温计🌡️——它能告诉你是否发烧,但无法解释为什么发烧。最近遇到个案例,有位测试显示高焦虑的女士,最终发现根源是甲状腺功能异常……所以永远记住:工具是导航仪,不是终点站。”

你的心理韧性,比分数更重要

做完测试后,不妨多问自己两个问题:

- 如果这是朋友的结果,我会怎么安慰TA?

- 哪些改变成本最低却能提升幸福感?

心理健康从来不是“解决问题”的游戏,而是“学会共存”的修行。那些测试中暴露的脆弱点,或许正是你重新认识自己的入口。

愿每个认真答题的人,都能在自我觉察的路上,走得轻盈且坚定🌱✨。遇到困惑时,记得世界和我爱着你❤️。