为什么你总觉得自己像“测试题里的另一个人”?

每次做完心理测试,你是不是总在疑惑:“选项里为什么没有更符合我的描述?”、“结果说我‘外向’,可我明明更喜欢宅家看剧啊!”今天我们就来拆解这些“灵魂拷问”背后的秘密——心理测试解析,到底是什么原理?它能准确到什么程度?我们又该如何正确使用它?

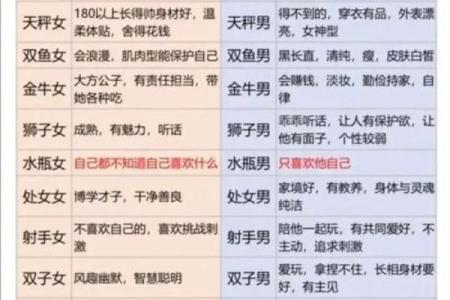

一、心理测试解析:是科学还是“心理按摩”?

Q:心理测试真的能看透人心吗?

A:这取决于测试的类型和质量。

- 专业级测试👉 基于统计学和心理学理论,通过大量数据验证,准确率可达70%-85%

- 娱乐型测试👉 侧重趣味性和传播性,解析偏向笼统描述

- 混合型测试👉 既有科学框架又加入趣味元素,比如用色彩偏好推测性格

关键区分点:看测试是否公开“信效度”数据。下次遇到声称“超准”的测试,不妨反问:“您的常模样本量是多少?”😏

二、藏在选项里的“心理陷阱”

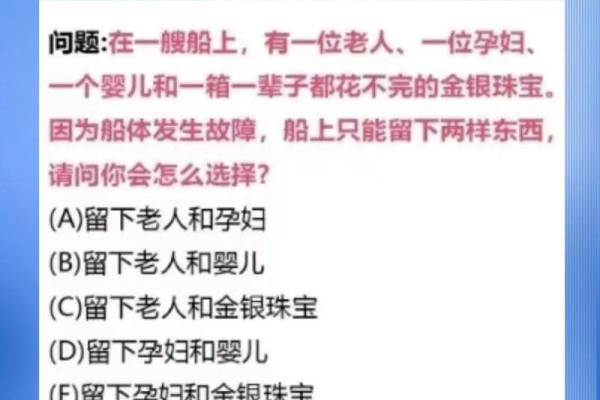

Q:为什么总觉得所有选项都不适合自己?

A:这可能暴露了测试设计的三大漏洞:

- 🚩 二元对立陷阱:强迫在“完全外向”和“彻底内向”中二选一,忽略中间态

- 🚩 场景缺失:同一人在工作场景理性,在亲密关系中可能极度感性

- 🚩 文化偏差:西方测试中“领导力=积极”,但在集体主义文化中可能被解读为“攻击性”

举个栗子🌰:

“聚会时你通常:A.主动认识新朋友 B.安静待在角落”

而现实可能是:“我想认识人但怕尴尬,最终假装玩手机”——这种复杂心态被简单选项抹杀了。

三、解析报告里的“语言魔术”

Q:为什么测试结果总是“好像对又好像不对”?

A:解析文本常使用这些技巧让你产生共鸣:

- 正向模糊化:“你偶尔会感到焦虑”👉 谁没有焦虑时刻?

- 矛盾组合:“外表强势但内心敏感”👉 覆盖两种可能性

- 成长型话术:“尚未完全发挥潜力”👉 既不说你现在不好,又给予希望

专业解析VS江湖话术对比:

❌ 娱乐测试:“你是个渴望被理解的灵魂”

✅ 专业解析:“你在冲突回避量表得分为63%,建议采用非对抗性沟通策略”

四、你的“真实自我”可能被测试篡改了

Q:做多了测试会改变自我认知吗?

A:心理学中的“标签效应”正在悄悄起作用:

- 👍 积极影响:发现未被察觉的特质

- 👎 消极风险:把测试结果当人生说明书

防御指南📖:

- 把测试结果看作“阶段性快照”,而非终身判决

- 警惕绝对化表述,关注行为描述而非人格定性

- 结合多个测试交叉验证

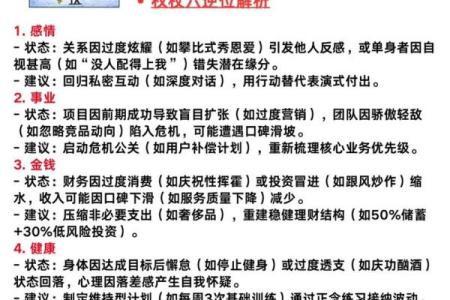

五、解析师的“隐藏剧本”

Q:同样的结果,不同解析师为什么给出不同建议?

A:这暴露了解析过程中的三重滤镜:

- 理论流派滤镜👉 精神分析派可能关注童年经历,认知行为派更聚焦当下模式

- 文化价值观滤镜👉 把“喜欢独处”解析为“自我充实”还是“社交障碍”

- 商业目的滤镜👉 某些测试会刻意引导至付费课程或产品

经典案例📌:

同一份“高风险承受能力”结果:

- 理财顾问:“建议配置股票型基金”

- 心理咨询师:“需要注意冲动决策倾向”

六、让测试为你所用的正确姿势

Q:如何从“被测试操控”变成“主动掌控”?

A:记住这个54321法则:

5️⃣ 次原则:至少做5次同类测试观察稳定性

4️⃣ 维对照:结合自我觉察、他人反馈、专业咨询、现实表现

3️⃣ 不问类型:“我是什么类型的人?”👉 改问“我在什么情境下会怎样反应?”

2️⃣ 个警惕:警惕绝对化结论和直接商业转化

1️⃣ 个核心:所有测试都是工具,你才是工具的使用者

试试下次做测试时,带着研究者的心态观察:“这个题目到底在测什么维度?”🤔 也许会比测试结果本身更有启发性。

尾声:当测试遇见脑科学

未来的心理测试解析可能不再依赖问卷:

- 🧠 神经成像技术直接观测大脑活跃区

- 💻 机器学习分析社交媒体语言模式

- ⌚ 可穿戴设备监测生理指标波动

但在那之前,记住最精密的“心理解析仪”始终是你自己的感受力——毕竟,连最先进的AI也搞不懂你为什么看完这篇文章会心一笑,却又隐约担心自己是不是“对号入座”了。😉