心理健康逐渐成为公众关注的热点,但许多人依然对“如何评估自己的心理状态”感到迷茫。免费的心理健康测试工具,正以低门槛、易操作的特点填补这一空白。它们像一面镜子,帮助普通人快速了解情绪状态,识别潜在风险,甚至成为专业干预的“第一道门槛”。

一、免费测试工具:藏在手机里的“情绪体温计”

这些工具通常以三种形态存在:

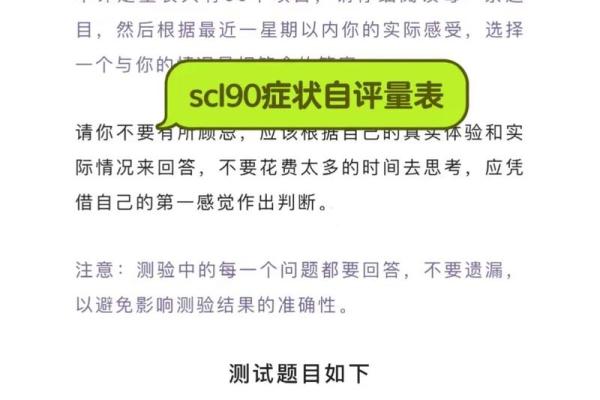

- 标准化问卷:例如抑郁自评量表、焦虑量表,通过9-10个问题量化情绪波动

- AI互动测评:部分APP通过聊天机器人记录语言模式,分析情绪倾向

- 生物信号监测:结合智能手环的心率变异性数据推测压力水平

✅ 核心价值:将抽象的心理状态转化为可视化的分数或图表,让“我感觉不对劲”变成“我的焦虑指数处于中度水平”。

二、为什么我们需要免费测试?

经济压力和心理病耻感是阻碍专业求助的两大壁垒。数据显示:

- 72%的抑郁症患者因费用问题延迟就医

- 65%的年轻人担心被贴标签而隐瞒心理问题

免费工具的价值链:

textCopy Code筛查风险 → 消除疑虑 → 推动行动

⚠️ 注意:测试结果≠诊断,但能成为撬动改变的支点。一位用户留言:“看到测试建议我咨询医生时,我终于有勇气预约了门诊。”

三、选择工具的四大避坑指南

面对海量测试工具,如何避开“伪科学”陷阱?

- 溯源专业背书

- 优先选择精神卫生机构、高校心理学系发布的工具

- 警惕没有参考文献的“原创心理量表”

- 看数据透明度

- 优质工具会注明“本测试筛查准确率约85%”

- 隐私保护机制

- 检查《隐私政策》是否说明数据加密方式

- 避免需要实名注册的免费测试

- 动态跟踪功能

- 支持多次测试对比的工具有助于观察情绪变化趋势

专业背书 ●●●●○ | 隐私保护 ●●●○○ | 数据验证 ●●○○○

四、测试之后:从数字到行动的关键跃迁

拿到测试结果只是开始,更重要的是:

- 解读维度

- 短期波动

- 长期趋势

- 行动阶梯

textCopy Code

轻度异常 → 自我调节 中度预警 → 心理咨询 重度风险 → 精神科门诊 - 资源工具箱

- 全国心理援助热线:12355、010-82951332

- 公益咨询平台:“简单心理”低价咨询服务、“Hope心理健身房”自助课程

五、免费模式的隐性成本与突破路径

免费测试并非完美解决方案,存在三大矛盾:

- 精准性悖论

- 在线测试无法捕捉微表情、躯体症状等关键诊断线索

- 对策:部分平台采用“AI+人工复核”模式提升准确率

- 商业化困局

- 39%的免费测试最终导向付费咨询服务

- 建议:选择明确标注“无推销”的平台

- 数字鸿沟

- 老年人、低收入群体使用率低于23%

- 创新案例:某社区医院在体检套餐中加入心理测评二维码

六、当测试成为生活习惯:预防医学的范式转变

在杭州某互联网公司,每月心理自测已被纳入员工健康管理流程。这种转变揭示深层趋势:

- 健康监测日常化:就像定期测血压,心理状态也需要“体检”

- 数据驱动干预:通过测试数据锁定高风险部门,针对性开展减压培训

- 社会支持系统重构:测试工具→企业EAP→专业机构的三级响应网络

一位HR总监的实践心得:“去年通过测试筛查出3位重度抑郁倾向员工,及时干预避免了悲剧发生。”

工具永远在进化,但核心逻辑始终未变:让心理健康的监测像量体温一样简单自然。当我们摘下“只有病人才需要测试”的有色眼镜,或许就能理解——定期心理自测,本质上是对自我保持好奇与关怀的生命态度。