🌱 为什么青少年心理健康测评越来越重要?

最近几年,校园里总有些让人揪心的事:有的孩子突然变得沉默寡言,有的因为成绩压力整夜失眠,甚至有人用极端方式发泄情绪。这些现象背后,往往藏着未被察觉的心理问题。数据显示,全球约20%的青少年存在不同程度的心理困扰,但其中只有不到30%的人主动寻求帮助。测评就像一把“心理听诊器”,能提前发现那些隐形的伤痕。

举个例子,某中学通过测评发现,一名成绩优秀的女生长期处于焦虑状态,根源竟是父母的高期待与她的自我怀疑之间的矛盾。如果没有测评,这种“完美面具”下的痛苦可能直到崩溃才会被发现。

📋 测评工具:不只是填问卷那么简单

很多人以为心理健康测评就是做几道选择题,但实际远不止于此。常见的测评工具包括:

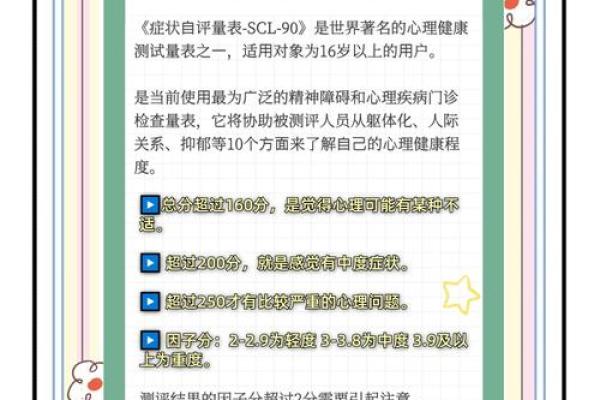

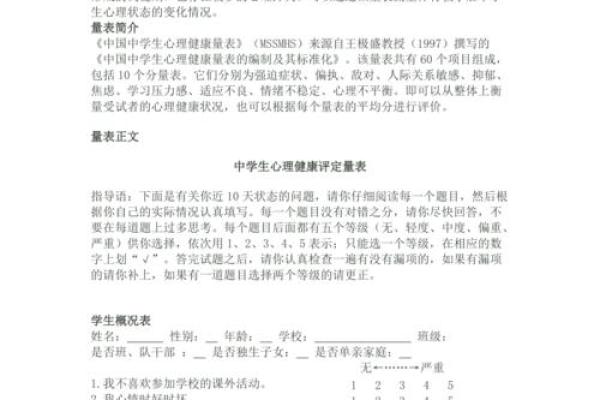

- 标准化量表:比如PHQ-9、GAD-7,通过分数区间判断风险等级;

- 情景模拟:通过虚拟场景观察青少年的情绪反应;

- 生物指标监测:心率变异性、皮质醇水平等生理数据辅助判断压力状态。

但测评的关键在于动态跟踪。比如一个孩子可能在考试季得分偏高,但一个月后恢复,这种情况需要结合生活事件综合分析。

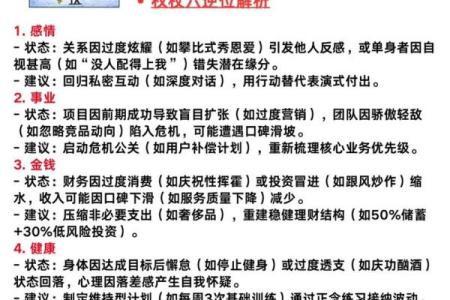

👨👩👧👦 家长能做什么?别让“关心”变“压力”

很多父母看到测评结果后,第一反应是:“我的孩子有问题吗?”这种焦虑反而可能加剧亲子矛盾。以下是几个实用建议:

- 放下评判,倾听优先:“最近你好像睡得很晚,愿意和我聊聊吗?”比“你为什么总是熬夜”更有效;

- 用行动替代追问:如果孩子抗拒沟通,可以一起运动、看电影,在放松状态下建立信任;

- 学会识别“求救信号”:频繁头痛、食欲骤变、回避社交…这些可能是心理问题的躯体化表现。

记得,测评不是诊断书,而是家庭沟通的起点。有个父亲分享:“测评显示孩子有社交焦虑后,我们开始每周安排‘家庭吐槽大会’,连家里的狗做过的蠢事都能拿来笑半小时,现在他放松多了。”

🏫 学校测评:要温度,也要专业度

某初中曾因统一发放抑郁量表引发争议——有学生因为“中度焦虑”的标签被同学孤立。这暴露出校园测评的两大痛点:

- 隐私保护不足:结果泄露可能引发二次伤害;

- 后续支持断层:测完就结束,缺乏跟进方案。

理想的校园测评应该:

- 采用分层筛查:先用普适性问卷初步筛选,再对高风险群体进行深度访谈;

- 建立危机干预梯队:心理老师—班主任—校外专家联动响应;

- 融入日常教学:比如在生物课讲解压力激素原理,在语文课上讨论情绪描写片段。

🔮 测评的未来:从“发现问题”到“培养韧性”

现在的测评更多聚焦于筛查“问题”,但新一代工具开始关注心理韧性培养。比如:

- 优势评估:通过测评找出孩子的潜在优势,转化为应对压力的资源;

- 游戏化测评:用VR模拟社交场景,观察青少年的即时应对策略;

- 社区联动模式:学校数据与社区心理咨询中心打通,形成支持网络。

荷兰某中学的实验显示,当测评从“你有什么问题”转向“你擅长什么”,学生主动参与率提升了40%。这或许提示我们:心理健康不是修补漏洞,而是点燃内在的光芒。

🌈 写在最后:每个孩子都值得被温柔看见

有位心理老师说过:“测评报告上的数字,就像星星的坐标。重要的是,我们能否顺着坐标找到那颗星星,告诉它:我看见你了,你可以不完美。”或许这就是测评的意义——它不是评判,而是理解的开始。愿每个迷茫的青春都能找到属于自己的星光,愿每个守护者都能成为点亮星光的人。🌠✨