心理压力测试:你真的了解它吗?

什么是心理压力测试?

心理压力测试是一种评估个体心理负荷状态的工具,通过标准化问题或情境模拟,量化分析压力水平。它像一把“心理体温计”,帮助人们直观看到自己是否处于高压状态。

- 核心目标:检测压力来源、评估压力程度、提供应对方向。

- 常见形式:问卷量表、行为观察、生理指标监测。

- 适用人群:学生、职场人群、长期焦虑者、重大生活事件经历者。

为什么需要它?

长期高压可能导致焦虑、失眠甚至身体疾病。但许多人低估了压力的累积效应,直到身心崩溃才意识到问题。心理压力测试的价值在于“提前预警”,让人主动调整而非被动承受。

心理压力测试的主要类型

不同测试工具针对不同场景和需求设计。以下是四类常见测试:

1. 自评量表:快速自查工具

- 特点:耗时短,可独立完成。

- 代表工具:

- PSS:10道题评估近期压力感受。

- DASS-21:区分压力、焦虑、抑郁症状。

- 适用场景:日常压力监控、初步筛查。

2. 专业诊断工具:深度分析

- 特点:需心理师介入,结合访谈与行为分析。

- 代表工具:

- Holmes-Rahe生活事件量表:通过43个生活事件评分预测患病风险。

- HRV:通过心率波动判断自主神经系统状态。

- 适用场景:临床诊断、长期压力干预方案制定。

3. 情境模拟测试:还原真实压力源

- 案例:

- 职场压力测试:模拟紧急任务、冲突沟通场景,观察反应模式。

- 虚拟现实暴露疗法:通过沉浸式场景触发压力反应,评估应对能力。

- 优势:更贴近真实生活,适合回避型人格或语言表达能力弱者。

4. 生理指标监测:身体不会说谎

- 常用指标:

- 皮质醇水平

- 皮肤电反应

- 脑电图压力相关脑区活动

- 局限:需专业设备,成本较高。

如何选择适合自己的测试?

选错工具可能导致误判。参考以下对比表做决策:

| 测试类型 | 适合人群 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 自评量表 | 时间紧张、初步筛查者 | 便捷、低成本 | 主观偏差较大 |

| 专业诊断工具 | 长期高压、需治疗方案者 | 结果权威、全面 | 耗时、需预约 |

| 情境模拟 | 不善表达、需行为观察者 | 客观、动态评估 | 对场景设计要求高 |

| 生理监测 | 追求精准数据支持者 | 结果量化、无主观干扰 | 设备依赖性强 |

小贴士:

❶ 短期压力选自评量表,长期困扰优先专业诊断。

❷ 结合多种工具交叉验证。

测试前后的注意事项

测试前:

- ✘ 避免在剧烈运动、饮酒后立即测试。

- ✔ 选择安静环境,如实回答。

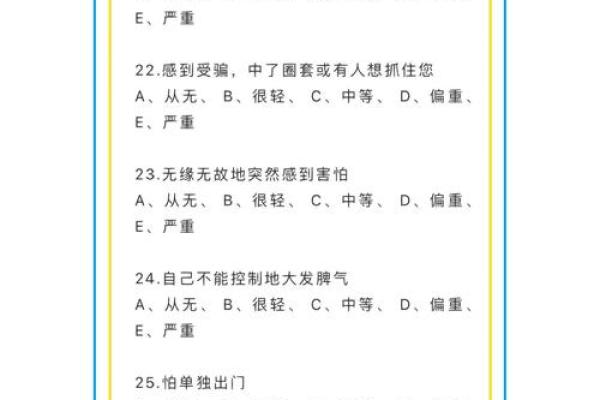

测试中:

- 警惕“天花板效应”:如果所有题目都选最高分,可能反映过度悲观或测试效度低。

- 关注“矛盾选项”:比如同时选择“睡眠良好”和“每日疲惫”,需进一步核查。

测试后:

- 高分≠有病:可能是短期事件影响。

- 低分≠无风险:某些人习惯性压抑情绪,测试结果可能低估真实压力。

测试结果如何解读?

以PSS量表为例:

- 0-13分:低压状态 ✅

- 建议:保持平衡作息,定期复测。

- 14-26分:中度压力 ⚠️

- 行动清单:

- 记录一周压力事件,找出高频诱因。

- 每日安排15分钟放松训练。

- 行动清单:

- 27-40分:高压预警 🚨

- 必须做:

- 48小时内预约心理咨询师

- 调整工作/学习强度

- 必须做:

注意:不同量表的分数区间可能颠倒,务必仔细阅读说明。

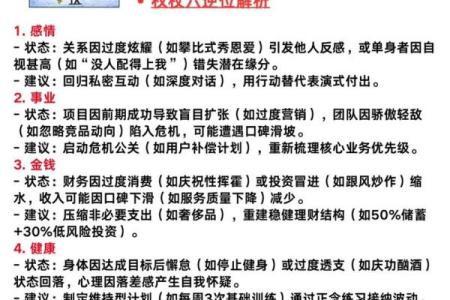

当测试显示高压,该怎么办?

短期急救法:

- 🧘♀️ 4-7-8呼吸法:吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒,循环5次。

- 🎵 音乐干预:听低频率自然音效,如雨声、溪流声。

长期策略:

- 时间管理四象限:

紧急且重要 重要不紧急 立即处理 制定计划 紧急不重要 不紧急不重要 委托他人 直接删除 - 社交支持系统:至少建立3类支持关系

- 倾听型

- 专业型

- 兴趣型

禁忌:

- ✖ 依赖酒精、暴饮暴食缓解压力

- ✖ 盲目对比他人测试结果

测试的局限与争议

即使专业工具也有盲区:

- 文化偏差:西方量表中的“个人成就压力”可能不适用于集体主义文化群体。

- 动态变化:压力水平每小时都在波动,单次测试如同“心理快照”,无法反映全貌。

- 过度医疗化风险:部分机构将正常压力反应诊断为“适应性障碍”,推销不必要的服务。

应对建议:

- 优先选择经过本土化修订的测试。

- 结合3次以上跨场景测试。

未来趋势:AI与心理压力测试

技术正在改变压力评估方式:

- 🤖 AI聊天机器人:通过语义分析对话中的关键词,实时预警心理危机。

- ⌚ 可穿戴设备:智能手表持续监测心率变异性,生成压力曲线图。

- 🌐 元宇宙测试:在虚拟办公场景中植入压力源,观察用户行为模式。

提醒:技术工具无法替代人性化共情,最终干预仍需“人”的参与。

最后的建议:

定期做心理压力测试,就像每年体检一样必要。但记住——测试是为了更好地行动,而非给自己贴标签。下一次感到“喘不过气”时,不妨先花10分钟做个自评量表,让数据帮你看见那些被忽略的情绪信号。