风水堪舆的底层逻辑与多维透视

起源:从生存本能到文化符号

远古人类选择洞穴时,"背山面水"的模式并非玄学——考古发现,陕西半坡遗址的房屋布局普遍遵循这一规律。背后的生存逻辑极为朴素:山体挡风,水源提供生活保障,朝阳坡地更易获取光照。这种环境筛选机制,随着农耕文明发展逐渐系统化。

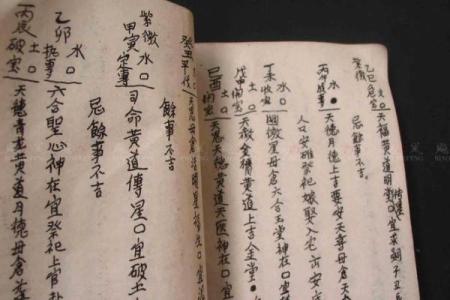

- 实用阶段:甲骨文记载的"卜宅"活动,核心是规避洪水、野兽等现实威胁

- 理论化阶段:阴阳五行学说注入,形成《宅经》等典籍,开始出现方位吉凶概念

- 神秘化阶段:罗盘技术的成熟推动24山向体系,与科举制度结合产生"文昌位"等文化衍生品

这个过程如同酿酒:最初的粮食经过发酵,最终成为带有地域特色的文化产物。

核心工具:罗盘里的天地模型

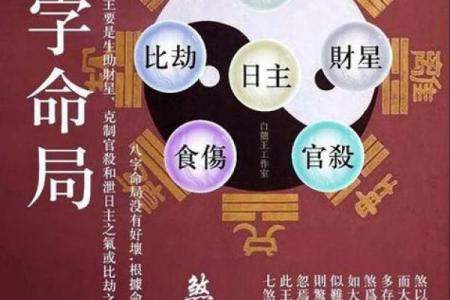

专业风水师手中的罗盘绝非装饰品,这个精密仪器实质是浓缩的宇宙模拟器。以台湾明式罗盘为例,其构造层级揭示着认知逻辑:

| 圈层 | 内容 | 现实映射 |

|---|---|---|

| 1-3 | 先天八卦/洛书 | 空间方位基准 |

| 4-6 | 二十四山 | 地球公转轨道倾角 |

| 7-9 | 穿山七十二龙 | 地质结构分析系统 |

| 10-12 | 人盘消砂 | 周边地形评估体系 |

香港中银大厦的设计争议极具典型性——贝聿铭用棱形外观破解周边建筑的"煞气"围攻,本质是运用现代建筑技术实现传统风水追求的"气场平衡"。

当代转型:环境心理学的东方表达

剑桥大学2012年的环境行为学研究揭示:当办公室座位背后是实墙时,员工焦虑指数降低23%。这与风水主张的"座后有靠"不谋而合。现代风水实践的三大转向值得注意:

- 数据化:无人机测绘替代"寻龙点穴",GIS系统分析水文地质

- 去神秘化:尖角对冲→缓解视觉压迫;穿堂风→优化空气流通

- 跨学科融合:

- 与建筑学结合:深圳万科总部"梯田式"布局实现自然通风

- 与心理学交融:上海某医院通过调整走廊色彩降低患者焦虑

日本三菱地所在开发东京六本木新城时,既保留"水景引财"的传统布局,又植入光伏发电系统——这种传统智慧与现代科技的共生,或许才是风水的未来形态。

争议焦点:经验科学与认知陷阱

哈佛医学院2018年的双盲实验显示:被告知"此屋经过风水调理"的受试者,压力激素水平确实下降,即便房屋布局未做实质改动。这揭示两个事实:

- 积极心理暗示具有真实生理影响

- 过度依赖可能导致认知偏差

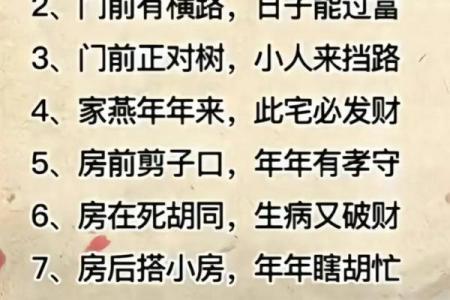

深圳城中村的"棺材房"现象提供反例:尽管租金低廉,但压抑的空间格局导致租客流动率高达300%。这提醒我们:完全否定空间规划的心理影响是愚蠢的,但将其神化同样危险。

价值重构:作为文化基因的生存智慧

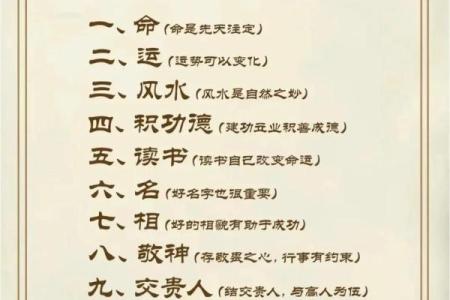

当德国建筑师托马斯在苏州博物馆运用"框景"手法时,他或许没有意识到这暗合风水"取势"的精髓。风水的深层价值不在于吉凶预言,而在于教导人们:

- 建立建筑与地形的对话关系

- 重视微观环境对心理的持续影响

- 在资源利用中寻求动态平衡

就像重庆洪崖洞的吊脚楼,用最少的土地扰动实现人居需求,这种智慧在土地资源日益紧张的今天,反而显现出新的启示价值。真正的风水之道,本质是教人学会对环境保持敬畏与敏感。