星盘测试软件:连接宇宙与个体的数字化桥梁

当科技遇见占星术

一台笔记本电脑屏幕上闪烁着十二星座符号,右下角的时间显示凌晨三点半。屏幕前的人反复切换着宫位分宫制选项,试图找出自己感情不顺的星盘线索——这是当代占星爱好者的典型场景。星盘测试软件将古老的天宫图计算从繁复的手工推演中解放,使每个人都能在五分钟内获得过去需要专业占星师耗费数小时的手绘星盘。这类工具的出现,不仅改变了命理研究的传播方式,更引发了关于"科技能否承载玄学"的持续讨论。

核心功能拆解:不止是星座查询

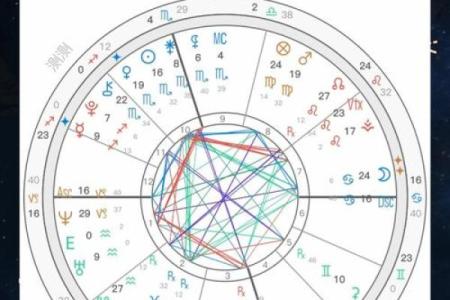

现代星盘测试软件的功能模块早已突破简单的星座查询范畴。以国际知名软件Solar Fire为例,其功能架构呈现出三层金字塔结构:

- 基础层:精确到秒的出生时间输入系统,整合NASA星历数据的天体定位算法

- 解析层:

- 实时行星过境追踪

- 容许度可调的相位网生成

- 多种分宫制切换

- 应用层:

- 合盘比较

- 行进推运

- 恒星与虚点计算

某用户案例显示,当输入1992年2月16日15:18时,软件在0.3秒内生成包含凯龙星四分中天的相位格局,并标注其与微软上市时间的行进关联。这种运算效率让传统纸质星历表彻底成为历史文物。

技术黑箱里的天文算法

支撑这些功能的,是隐藏在界面背后的复杂运算体系。以瑞士星历开源代码库为例,其天体位置计算精度达到:

- 日月误差:±0.1角秒

- 外行星误差:±0.5角秒

- 时间跨度覆盖公元前13200年至公元17191年

这套算法不仅考虑牛顿力学,还整合了广义相对论对水星轨道的修正。有趣的是,当开发者尝试用量子计算优化算法时,发现行星位置的混沌特性反而使传统二进制计算更稳定——这恰与占星学强调的"确定性中的不确定性"形成微妙呼应。

用户画像:从好奇者到执业者

市场调研数据显示,星盘软件使用者呈现明显的圈层分布:

-

小白用户:

- 典型行为:快速查询太阳星座

- 痛点:被专业术语劝退

- 某软件为此开发"星座翻译官"功能,将土星回归解释为"三十岁的人生大考"

-

进阶爱好者:

- 日均使用时长47分钟

- 81%会比对不同分宫制结果

- 常见操作:设置行运提醒

-

职业占星师:

- 依赖软件完成80%的基础计算

- 典型工作流:导出PDF报告+人工注解

- 某从业者坦言:"没有软件辅助,单日咨询量无法超过3例"

传统命理学的数字化重构

在京都某百年占星塾,长老们曾激烈争论软件是否亵渎了占星艺术。直到年轻弟子演示了如何通过批量命盘分析,验证古籍中模糊记载的"荧惑守心必有大灾"统计规律——在公元前206年至公元1644年的79次记录中,软件计算出68次确实伴随重大历史变故。

这种量化研究正催生新的学术方向:

- 星象大数据分析

- 跨文化占星比较研究

- 命理预测模型的机器学习训练

某大学研究团队利用5万张近代名人星盘训练神经网络,发现某些相位组合在企业家群体中的出现频率是普通人群的3.2倍。虽然相关性与因果性尚待论证,但已引发投资机构的关注。

科学视角下的争议与启示

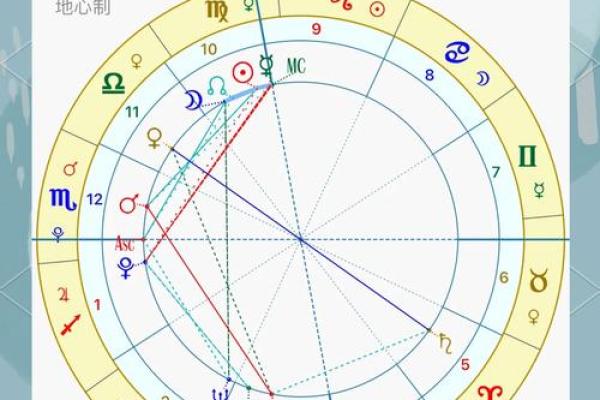

剑桥大学科学史教授发现一个悖论现象:越是精准的星盘软件,越凸显占星体系的逻辑裂缝。例如:

- 时区制度造成的地理经度修正

- 格林威治标准时与真太阳时的偏差

- 分宫制选择带来的宫位系统漂移

这些变量导致同一出生时刻在不同软件中可能呈现矛盾的解读。心理学实验显示,当受试者获得"量身定制"的星盘报告时,无论内容是否与其真实星盘匹配,认可度都维持在73%以上。这提示我们:工具的精确性未必能消解命理学的模糊本质。

未来演化:虚拟与现实的星体交织

随着AR技术的渗透,某新锐软件已实现:

- 实时星空叠加功能:手机镜头对准夜空时显示隐藏的虚星位置

- 全息相位球演示:将复杂的150度梅花相位转化为三维动态模型

- 区块链命盘存证:用户星图加密上链作为数字资产

值得玩味的是,当开发者尝试引入AI解盘功能时遭遇瓶颈——语言模型生成的解读虽然流畅,但缺乏人类占星师特有的"缺陷美"。这或许印证了荣格的原型理论:星盘解读的本质,仍是人类集体潜意识与个体经验的共鸣游戏。

在这个GPS定位精确到厘米的时代,我们依然需要仰望星空。星盘测试软件如同数字时代的龟甲蓍草,既是对古老智慧的传承,也是技术文明对未知领域的谦卑触碰。当程序代码与黄道十二宫在服务器中相遇,创造的不仅是工具,更是这个时代特有的占星仪式感。