⛰️ 广西风水留题地的核心逻辑

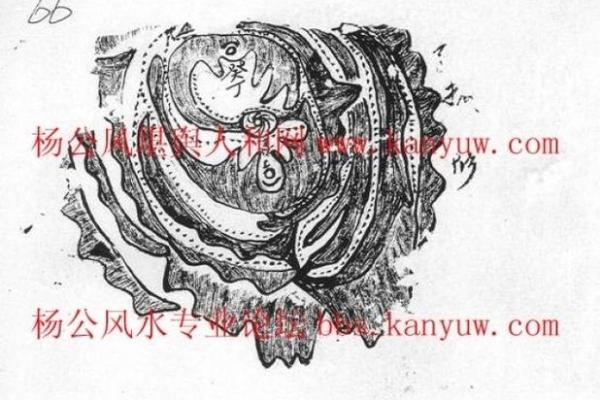

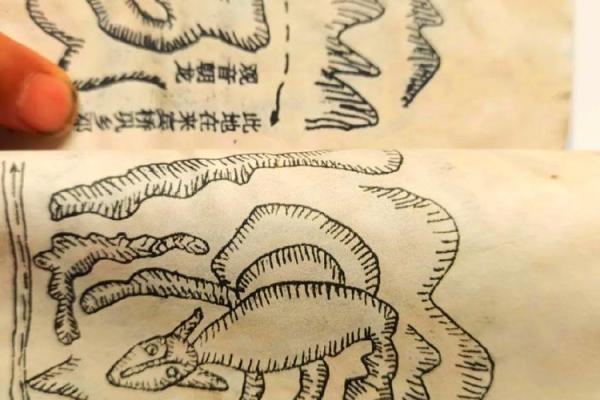

广特的地理格局,被风水学视为“山水交融之地”。山脉走势如龙蛇盘踞,水系纵横似血脉贯通,这种地形在传统风水典籍中被描述为“藏风聚气”的天然宝地。《广西风水留题地全册》最核心的观点,是强调“形与势的动态平衡”——山体需有连绵不绝的势态,水流需有迂回环绕的形态,二者缺一不可。举个例子,书中提到的桂北喀斯特地貌区,石山如笋拔地而起,但若无地下暗河滋养,则被视为“孤阳之地”;而平原水网密集的区域若缺少山体屏障,则被归为“散气之所”。

💧 水脉的隐秘力量

广西风水最特别之处在于对“隐水”的重视。与常规风水理论不同,《全册》特别强调地下河、暗泉、溶洞水系的作用。

- 地下河被视为“地龙之血”,能激活山脉的灵气

- 溶洞水系具备“九曲回环”特性,可化解煞气

- 暗泉涌出处常被标记为“穴位”,适合建造宗祠或祖宅

书中记载的南宁青秀山案例就印证了这点:山腰处发现的天然溶洞水系,与地表邕江形成上下呼应,这种“阴阳水局”被认为能催旺文运。当地明清时期确实涌现过数十位进士,印证了风水论断。

🗺️ 现代地理学与传统风水的对话

若用科学视角解读,《全册》中的许多论断暗合地质规律:

- 喀斯特地貌区溶洞水系发达→地下水矿物质丰富→农作物生长旺盛

- 山脉走向影响季风路径→形成局部小气候→宜居指数提升

- 河曲地带的冲积平原→土壤肥沃→农耕文明兴盛

比如书中推崇的柳州三江交汇处,从现代城市规划角度看,确实具备交通枢纽、防洪安全、资源供给等多重优势。这种古今智慧的契合,让风水理论在当代依然具有参考价值。

🌳 活态传承中的争议与启示

在田野调查中发现,《全册》的实践应用存在两极分化:

- 老一辈风水师坚持“罗盘定位法”,精确到3°以内的方位角

- 年轻从业者融入GIS地理信息系统,结合卫星地图分析

这种碰撞引发思考:当无人机航拍取代了登山寻龙,当地质勘探数据替代了寻龙尺,传统风水该如何保持内核?书中提到的“天地人三元合一”理念或许就是答案——无论技术如何进步,对自然规律的敬畏、对生态平衡的追求,才是风水的永恒价值。

🐉 给探索者的实用建议

若想实地考察广西风水留题地,有几个关键细节需注意:

- 观察山体植被:原生树种覆盖率高的区域通常“地气”更旺

- 测试水体流速:手持罗盘站立水边,指针异常振动处多为“水口”

- 记录动物踪迹:蛇类冬眠地、候鸟停留点常与“穴位”重叠

曾在桂林阳朔遇见过有趣现象:某处被标注为“白虎位”的石灰岩山体,无人机航拍显示其形状竟与宋代《地理新书》记载的“虎踞形”完全吻合。这种跨越千年的印证,或许就是风水文化最迷人的地方。

🌅 最后的絮语

翻阅泛黄的《广西风水留题地全册》,仿佛在与历代地理先贤对话。那些用朱砂标注的山川脉络,不仅是择吉避凶的工具,更承载着岭南先民对自然的深刻理解。当我们在龙脊梯田看日出,在德天瀑布观虹影时,或许能更真切地体会到:最好的风水,永远存乎天地之间的呼吸韵律。愿每位探寻者都能找到属于自己的“生气凝聚之地”,像红水河的鹅卵石那样,被时光打磨出温润光泽。✨