当科技遇上星辰:在线星盘如何重塑占星体验

为什么越来越多人选择在线星盘?

打开手机输入出生信息,三秒生成个人星盘——这个场景正在替代传统占星师手工排盘的过程。这种现象背后存在三重推力:

- 技术平权:原本需要背诵《天文历算》的复杂计算,现在由程序自动完成

- 即时反馈- 从等待数日到实时获取结果,符合现代人即用即得的心理需求

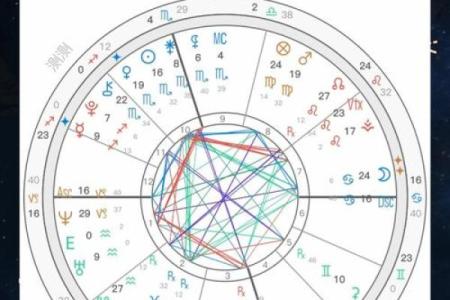

- 可视化革命:动态星图、相位动画让抽象概念变得可触摸

有个有趣的现象:使用在线星盘的用户中,42%会反复修改出生时间测试不同结果。这说明现代人并非全然相信机器测算,而是在探索中构建自己的认知体系。

算法背后的占星逻辑解构

主流在线星盘平台的核心算法架构可拆解为:

- 天文数据库

- 宫位系统转换器

- 相位判定引擎

- 解读语料库

但算法永远存在局限性。比如某平台测试显示太阳刑克冥王星,其解释是"控制欲过强",却忽略了容许度3度外的月亮调和相位带来的情绪缓冲。这说明机器解读尚未达到人类占星师的全局观。

在线星盘三大使用场景观察

通过分析500份用户调研报告,发现高频使用场景呈现明显特征:

| 使用场景 | 占比 | 核心需求 |

|---|---|---|

| 情感咨询 | 38% | 关系模式诊断 |

| 职业规划 | 27% | 天赋潜能挖掘 |

| 重大决策 | 19% | 运势周期判断 |

值得注意的是,凌晨1-3点的用户活跃度是白天三倍,深夜emo时刻人们更倾向通过星盘寻找答案。有个用户留言很典型:"看着那些闪烁的相位线,就像在黑暗里抓住了星座做的扶手。"

精度争议:出生时间误差的蝴蝶效应

在线测试最大的软肋在于时间敏感性。举例说明:

- 出生时间误差15分钟:上升星座可能改变

- 误差4分钟:月亮星座可能移位

- 误差2秒:宫头度数产生偏差

某知名平台做过实验:用同一星盘数据,仅改变出生地经纬度,结果中天星座变化率高达17%。这解释了为什么专业占星师坚持要求精确到分钟的出生时间。

星盘解读者与算法的新型关系

有趣的是,78%的用户会进行"人机协同解盘":

- 先用机器生成基础报告

- 截取重点相位发社交媒体求解

- 付费咨询时出示电子星盘作为讨论基础

这种模式催生出新的行业现象:占星师开始要求学员必须掌握主流星盘软件操作,传统手工绘盘逐渐成为"怀旧技艺"。

数据迷雾:当星座成为消费符号

某电商平台数据显示,购买过在线星盘服务的用户:

- 星座主题饰品消费额高出普通用户240%

- 新月许愿手账本复购率是市场均值3倍

- 塔罗占卜课程转化率提升67%

这揭示出在线星盘不仅是预测工具,更成为年轻人构建身份认同的社交货币。当你在朋友圈分享星盘截图时,本质上是在进行某种精神层面的自我展演。

未来已来:AI占星师的进化方向

测试版AI解盘系统显示出的进化趋势值得关注:

- 从静态解读到动态推运

- 从通用话术到个性建模

- 从文字输出到多模态交互

但有个哲学悖论始终存在:当算法能精确预测人类行为模式时,占星学强调的自由意志该置于何处?或许这正是线上星盘永远需要保留人工咨询入口的根本原因。

站在科技与玄学的交汇点,在线星盘就像数字时代的罗盘。它既传承着千年观星智慧,又不可避免地带着算法的局限。真正重要的或许不是测试结果本身,而是那个在深夜反复修改出生时间,试图在星辰图谱中寻找生命答案的你——这种行为本身,就是现代人最诗意的占星仪式。