二十四节气:藏在时间里的生活密码

从古至今,人们总爱用节气丈量时光。它不是冰冷的历法,更像一位老朋友,每年准时敲响季节的门铃,提醒你该添衣、该播种,或是该炖一锅热汤。关于节气,总有许多故事藏在时间里——比如什么时候看柳枝抽芽,什么时候吃荠菜饺子最鲜,什么时候该把秋裤翻出来。

时间的刻度:自然与人文的双重节奏

1. 起源:一场与太阳的约定

- 节气最初是农耕文明的产物,古人通过观察太阳运行轨迹,将一年划分为24段,每段约15天。

- 比如“冬至”是太阳直射南回归线的时刻,而“夏至”则标志着北半球日照最长的一天。

- 这些节点不仅是气候变化的信号,还藏着古人“天人合一”的哲学观——顺应自然,才能活得踏实。

2. 时间划分:精准到分秒的传统智慧

- 现代人用手机看时间,古人却用日晷和星象推算节气,误差甚至能控制在几分钟内。

- 例如2023年的“立春”在2月4日10:42,而“大寒”则落在1月20日16:29,精确得像是大自然设定的闹钟。

- 这种精确性让节气至今仍被用作农业、养生甚至股市波动的参考。

3. 视觉呈现:从水墨画到表情包

- 传统节气海报常以水墨风格为主,比如“清明”配细雨垂柳,“霜降”添一抹柿红。

- 如今社交平台上,节气成了设计师的灵感源泉:动态的银杏叶飘落、萌化的雪人打喷嚏,甚至还有“大暑限定”的冰淇淋图标。

- 这些图像不仅美,还藏着实用信息——比如“小满”的麦穗插图,提醒你该检查粮仓了。

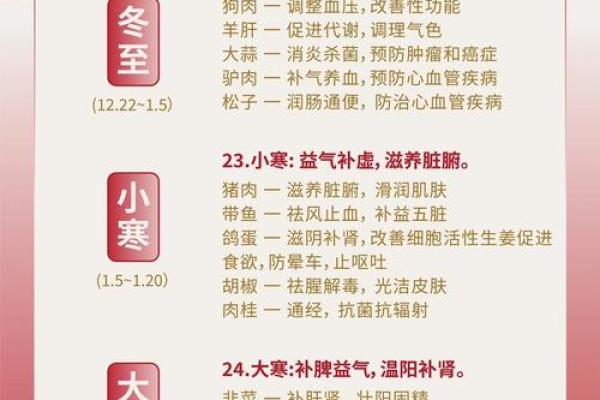

4. 饮食文化:老祖宗的“吃货指南”

- 每个节气都有专属食物:“立春”咬春饼,“冬至”煮饺子,“处暑”喝鸭汤,连“白露”都要泡一杯桂花酒。

- 这些习俗并非迷信,而是古人根据气候总结的养生之道——比如“秋分”吃南瓜润肺,对抗干燥的秋风。

- 现代人更会玩:把“惊蛰”的梨子做成奶昔,给“大雪”的腊肉加上芝士,传统和潮流混搭得毫无违和感。

春:从泥土里冒出来的希望

1. 立春:东风解冻,万物复苏

- 时间:2月3日-5日,寒气还没退场,但阳光已开始温柔。

- 图片:土地泛着湿气,柳条冒出嫩芽,田间偶尔能看到试探着探头的野草。

- 吃什么:春饼卷豆芽、韭菜盒子、蜂蜜水——甜味能“粘”住一年的好运。

2. 雨水:冰雪消融,细雨绵绵

- 时间:2月18日-20日,北方可能还在飘雪,南方已进入“晾不干袜子”模式。

- 图片:屋檐滴水成串,草地泛起一层朦胧的绿雾,小孩穿着雨靴踩水坑。

- 吃什么:薏米粥祛湿、荠菜馄饨尝鲜、红枣茶暖胃——毕竟春雨里还夹着几分寒意。

3. 惊蛰:春雷乍动,虫蚁出洞

- 时间:3月5日-7日,雷声像是大自然的起床铃,连冬眠的蛇都忍不住打个哈欠。

- 图片:桃花突然开满山坡,蚂蚁排着队搬家,菜园里蚯蚓翻松了土壤。

- 吃什么:梨子润喉防“春燥”,炒豆子象征“除虫”,再配一杯茉莉花茶提神醒脑。

4. 春分:昼夜平分,莺长

- 时间:3月20日-22日,太阳直射赤道,白天和黑夜终于握手言和。

- 图片:油菜花田铺成金色地毯,风筝在湛蓝天空划出弧线,公园长椅上落满花瓣。

- 吃什么:香椿炒蛋、春笋炖肉、艾草青团——把整个春天都塞进胃里。

夏:阳光炽热,生命狂欢

1. 立夏:蝼蝈鸣叫,暑气初现

- 时间:5月5日-7日,北方人刚脱下外套,南方人已打开空调。

- 图片:池塘里冒出第一朵荷花,小孩举着冰淇淋奔跑,树荫下摆着西瓜摊。

- 吃什么:立夏饭、凉面、青梅酒——酸甜味能压住燥热。

2. 小满:麦粒渐鼓,江河渐满

- 时间:5月20日-22日,田野从嫩绿转向金黄,农民开始检修收割机。

- 图片:麦浪随风起伏,蜻蜓低飞掠过水面,傍晚的云彩染成橙红色。

- 吃什么:苦菜降火、樱桃补血、绿豆汤解暑——老祖宗早就备好了“抗高温套餐”。

3. 芒种:抢收抢种,忙到飞起

- 时间:6月5日-7日,学生准备期末考,农民在田里挥汗如雨。

- 图片:稻田插满秧苗,梅子黄熟落地,办公室白领对着电脑屏幕叹气。

- 吃什么:杨梅汁消食、凉拌黄瓜开胃、酸梅汤防中暑——毕竟没人想“忙到中暑”。

4. 夏至:日长之极,蝉鸣震耳

- 时间:6月21日-22日,一年中白天最长的一天,连猫都懒得动弹。

- 图片:正午影子缩成一个小黑点,夜市烧烤摊烟雾缭绕,游泳池里挤满扑腾的小孩。

- 吃什么:凉皮配蒜泥、莲子百合糖水、冰冻荔枝——简单粗暴对抗酷暑。

秋:丰收与沉淀的季节

1. 立秋:凉风至,落叶飘

- 时间:8月7日-9日,日历上说秋天来了,但“秋老虎”还在发威。

- 图片:梧桐叶边缘泛黄,晚霞染红天际线,超市堆满促销的月饼礼盒。

- 吃什么:贴秋膘的红烧肉、润肺的银耳羹、糖炒栗子——毕竟冬天需要脂肪储备。

2. 白露:露水凝,雁南飞

- 时间:9月7日-9日,清晨草地挂满露珠,早晚温差大得像过山车。

- 图片:芦苇摇曳