正月初五,这个日子在传统年俗里有个挺有意思的名字——“破五节”。听起来像是什么神秘暗号?其实它背后藏着的是老祖宗们对生活的理解和期待。春节从初一到初七,每一天都有专属的“任务”,比如初一拜年、初二回娘家,到了初五这一天,像是给整个年节按了个重启键。为什么非得是初五?这得从古人对待禁忌的态度说起。

禁忌的解除与生活的重启

老祖宗们对“五”这个数字总有些复杂的感情。五行、五方、五色……这些概念里,“五”象征着完整,但在某些语境下又带着“压制”的意味。正月初五的“破”,本质上是对春节前四天诸多规矩的解放。

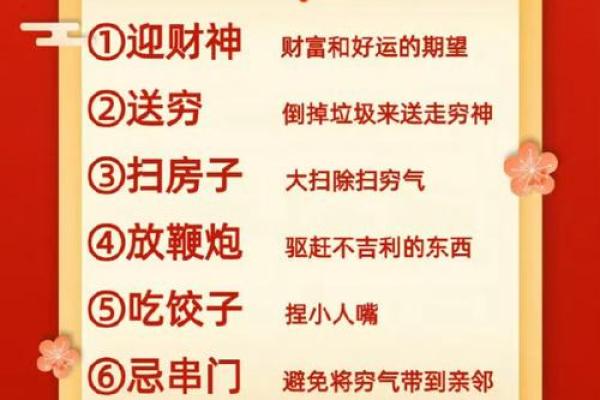

- 禁忌的积累与爆发:初一不能动扫帚、初三不拜年、初四迎灶神……一连串的规矩像积木一样堆到初五,人们需要个出口来释放压力。初五的“破”成了情绪宣泄的闸门,扫除、开市、动剪刀,这些平日再普通不过的事,在这一天突然变得意义非凡。

- 仪式感的双重性:有趣的是,破五节的仪式本身又成了新的“规矩”。比如北方必须包饺子“捏小人嘴”,南方则要烧纸船送穷。人们一边打破旧禁忌,一边创造新传统,这种矛盾恰好体现了民俗的鲜活生命力。

- 数字的隐喻:古代历法中,正月初五恰逢“牛日”,农耕社会对牛的重视让这一天自带“耕作重启”的暗示。破五不仅是解除禁忌,更是春耕开始的信号。

送穷与迎财的拉锯战

破五节最热闹的环节莫过于“送穷鬼”和“接财神”这对冤家组合。唐代诗人姚合写过《晦日送穷三首》,可见这习俗至少存在了上千年。但穷鬼和财神究竟谁先谁后?民间故事里藏着答案。

- 穷鬼的N种形态:山西人把垃圾称作“穷媳妇”,河北用剪纸人当穷鬼替身,广东则要往河里扔破衣服。这些五花八门的“穷鬼”形象,暴露了人们对贫穷既惧怕又戏谑的心态。

- 财神的花式出场:赵公明、关公、范蠡……不同行业供奉不同财神。卖豆腐的供淮南王刘安,药铺拜孙思邈,就连小偷都偷偷摸摸祭拜时迁。初五凌晨的鞭炮声里,藏着市井百态的生存智慧。

- 仪式中的黑色幽默:河南某些村庄至今保留着“倒污”习俗——把马桶里的秽物泼向村外时,还要大喊“穷气跟你走,财神跟我来!”这种带点恶趣味的操作,把严肃的祭祀变得鲜活生动。

饺子的秘密战场

北方人过年可以不吃年夜饭,但初五的饺子绝对不能少。这天的饺子皮要故意擀厚点,美其名曰“捏住小人嘴”;主妇们包饺子时还会把、辣椒甚至木炭块偷偷塞进去,吃到的人这一年注定过得跌宕起伏。

- 食材暗语系统:山东某些地区会在饺子里包麸皮,取“福气”谐音;河北邯郸流行包豆腐馅,寓意“都福”;而山西老饕们执着于胡萝卜羊肉馅,认为这能“防小人算计”。

- 厨房里的巫术:和面时要念叨“初五初五,金银满屋”,擀面杖得在案板上敲三下驱邪。更讲究的人家会在灶台摆五谷,饺子下锅前先往水里撒一把,说是“引财神认路”。

- 剩饺子的奇幻漂流:没吃完的饺子要摆在供桌上,等到正月十五做成煎饺,称为“压穷饼”。这种食物循环利用的智慧,透着农耕时代对粮食的敬畏。

南北破五图鉴

秦淮线南北的破五节过得像两个平行世界。北方人忙着剁饺子馅时,南方人可能正划着船往河里扔旧物。这种差异背后,藏着气候、物产甚至历史迁徙的密码。

- 水陆两栖的送穷:江南水乡流行放“穷船”,用茅草扎成小船装上垃圾,顺水漂走;而黄土高原上的老农会选择爬山,把穷鬼包袱扔进山谷。地理环境直接塑造了民俗形态。

- 舌尖上的较量:北京人吃“破五火烧”,层层酥皮象征打破困局;客家人必备“酿豆腐”,把穷困“酿”出去;潮汕地区则用“五果汤”甜汤,暗合“破五”谐音。

- 商业基因的觉醒:晋商故里至今保留着初五凌晨掌柜带头扫地的传统,扫帚要从外往里扫,叫“揽财入怀”;而徽商后裔更重视拜五路财神,要在东南西北中五个方位各烧一炷香。

当代破五生存指南

当Z世代开始用手机APP接电子财神,当垃圾分类让“送穷鬼”变得困难,传统节日正在经历着魔幻现实主义的转型。但那些藏在仪式背后的心理需求,却始终没变。

- 玄学经济的崛起:某宝上年销百万的“破五专用扫帚”,详情页写着“德国进口榉木柄+纳米级纤维刷毛”;年轻人追捧的“赛博财神贴纸”,扫一扫就能生成虚拟元宝——传统以科技之名重生。

- 禁忌的柔性更新:00后发明的“破五三件套”——清空购物车、删除前任照片、退掉无用健身卡,用现代行为诠释着“破除旧我”的古老命题。

- 仪式感的轻量化:打工人没时间包饺子?便利店推出“破五福袋”,内含迷你饺子形巧克力+财神口罩+电子鞭炮音效。五分钟搞定仪式,剩下时间继续加班。

从《荆楚岁时记》到朋友圈九宫格,破五节就像个会自我更新的程序。那些在初五清晨认真扫地的人,在饺子里藏辣椒的奶奶,还有蹲在河边放电子穷船的年轻人,都在用各自的方式回应着同一个人生课题:如何带着希望,打破困住自己的“五”。