每次看到放假安排时,总有人会好奇:"这些假期到底是谁定的?有没有法律管着?"其实这事儿背后有套严谨的规则体系,就像游戏里的隐藏关卡,得找到正确的地图才能解锁。

规则手册藏在哪?

法定节假日最直接的依据是国务院制定的《全国年节及纪念日放假办法》。这份2007年修订的文件就像假期界的"基本法",明确规定了:

- 元旦、春节等全体公民假日共11天

- 妇女节、青年节等特定群体假日不安排休假

- 少数民族地区可保留传统节日

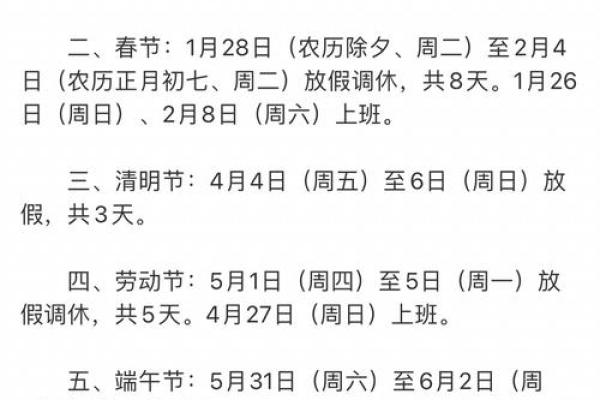

这份文件还会配合《劳动法》第四十条使用,确保用人单位必须安排法定休假。有趣的是,就连"调休"这种操作也写在文件里,比如春节假期如果撞上周末,就会用相邻工作日补回来。

谁在转动假期魔方?

每年具体的放假安排都出自国务院办公厅的红头文件。这个流程就像做菜:

- 先按《放假办法》确定法定假日天数

- 再考虑周末连休的经济社会效益

- 最后加入春运、旅游高峰等现实因素

比如2022年春节假期从除夕放到初六,表面看是7天,实际法定假日只有3天,剩下4天是调休拼出来的。这种"假中假"的设计既遵守了法律底线,又满足了公众对长假的需求。

特殊关卡的解锁方式

遇到像国庆中秋"喜相逢"的情况,假期安排会启动特殊机制:

- 法定节假日不可叠加计算,避免"1+1=1"的尴尬

- 补休规则优先保障劳动者权益

- 地方可在国家规定基础上增加地方节日

比如2020年疫情时期,国家就临时调整了春节假期,依据的是《突发事件应对法》里的特别条款。这种灵活调整证明,假期制度就像乐高积木,在框架稳固的前提下能组合出不同形态。

争议背后的平衡术

虽然有人吐槽"调休毁周末",但法律层面始终在找平衡点:

- 《劳动法》规定补班需经工会同意

- 法定假日加班必须支付三倍工资

- 企业违规安排工作将面临行政处罚

2022年放假安排公布时,人社部门特别提醒:如果用人单位强制员工在春节三天法定假日加班,每天罚款额度可达2万元。这些细节就像安全气囊,既保护劳动者权益,也给企业划出清晰红线。

下次看到复杂的放假通知,不妨把它当作法律文书来读——那些看似任性的调休安排,其实是多方博弈后的最优解。就像魔术师手中的扑克牌,看似随心所欲的洗牌,其实每张牌的轨迹都经过精密计算。