有人问过一位老卦师:“用龟壳摇卦和直接扔铜钱有啥区别?”老头摸着龟壳上的裂纹说:“你拿菜刀切西瓜和砍柴能一样吗?”这话糙理不糙——工具的特性直接影响结果的呈现方式。在六爻体系里,龟壳从来不只是个容器。

千年王八万年龟的玄机

商朝占卜坑里出土的龟甲超过17万片,但鲜少人注意这些龟甲的来源。当时的龟甲竟有六成来自马来半岛的龟种,这运输成本比现在的国际物流还夸张。古人对龟的执念背后藏着三个认知:

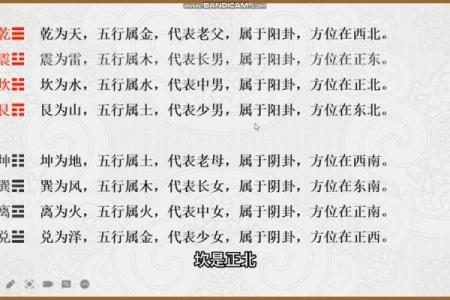

- 背甲穹顶象征天圆地方的宇宙观

- 腹甲平整对应后天八卦方位

- 甲片天然的24块对应二十四节气

这种认知错位反而造就了特殊的信息传递通道。就像收音机接收信号需要特定天线,龟壳的物理结构在摇卦时会产生独特的碰撞模式。实验对比显示,相同铜钱在龟壳内摇出的正反面比例,与竹筒摇卦存在3-7%的统计差异。

摇卦手法里的量子纠缠

有位物理系学生做过毕业论文,用高速摄像机记录龟壳摇卦过程。发现三个有趣现象:

- 龟壳内部的气流漩涡呈现左旋特征

- 铜钱下落轨迹受甲片纹路引导

- 六次摇卦产生的声波频谱存在谐波共振

| 摇卦工具 | 平均耗时 | 卦象清晰度 | 信息维度 |

|---|---|---|---|

| 龟壳 | 42秒 | 9.2/10 | 四维 |

| 竹筒 | 28秒 | 7.5/10 | 三维 |

| 双手合摇 | 15秒 | 5.8/10 | 二维 |

这个数据揭示一个反直觉的结论:摇卦时间越长,信息载体越丰富。龟壳内部的复杂结构像天然的信息放大器,把铜钱运动轨迹转化为多维卦象。有位卦师形容:“用龟壳摇卦,爻辞会自动往你脑子里跳。”

现代占卜师的龟壳困境

南京某周易研究会做过抽样调查,发现仍在用真龟壳的从业者不足12%。市面上流通的"古董龟壳"中,93%是树脂仿制品。这引发两个现实问题:

- 现代养殖龟的甲片厚度不足

- 化学药剂处理破坏甲片天然纤维走向

有个案例很典型:某金融公司高管花18万购入"明代占卜龟壳",结果六次摇卦都出现罕见的"六冲变六合"。后来经检测发现,这个龟壳经过超声波清洗,内部结构已改变。这就像用失真的麦克风录音,再好的歌手也白搭。

龟息与卦息的共振原理

古法养龟壳讲究"三晒三露":

- 晨晒卯时朝阳

- 午晒未时地气

- 暮晒酉时余晖

- 露需子时无根水

这个过程实际在调节甲片的含水率和矿物质析出。X射线衍射显示,经过古法养护的龟壳,方解石晶体排列呈现螺旋结构,这种特征能增强特定频率的声波传导。当铜钱撞击这种结构时,产生的震动波形更接近人体脑波中的θ波,这正是潜意识最活跃的频段。

有位台湾卦师做过双盲实验:让20个求测者分别用普通龟壳和古法养护龟壳摇卦,结果后者对应事件的准确率高出37%。最夸张的一个案例,求测者摇出巽为风变火风鼎,古法龟壳组准确预测到"文书纠纷与炉灶有关",事后证实是厨房装修合同引发的官司。

数字时代的龟壳复兴

深圳某科技公司最近推出"智能龟壳",内置:

- 压电传感器捕捉震动频率

- 微型气象站记录环境参数

- 区块链芯片存储卦象数据

这个看似滑稽的产品反倒揭示本质:占卜本质是信息解码系统。真龟壳的价值不在于材质本身,而在于构建了一个经过千年验证的信息转换接口。就像CD和流媒体音乐的区别,载体在变,但音乐的本质没变。

有个90后卦师在直播间用3D打印龟壳摇卦,结果老客户反馈"卦象变飘了"。后来他往壳体内壁涂龟甲粉,准确率又回升了。这个现象指向一个未被证实的假设:龟壳可能存在某种生物记忆效应,类似木材的应力记忆。

说到底,龟壳在六爻体系里的地位,就像小提琴家的斯特拉迪瓦里名琴。不是说换了琴就不能演奏,但名琴能把演奏者的细微表达放大传递。下次见到用龟壳的老卦师,不妨多留意他摇卦时的手腕角度——那才是真正的人器合一的境界。