什么是称骨算命?

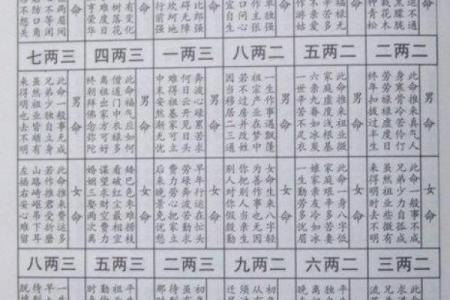

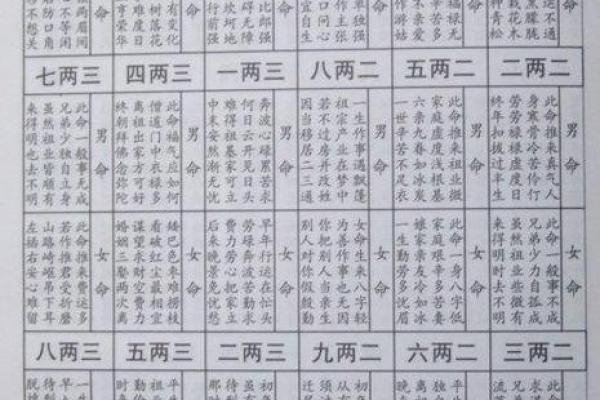

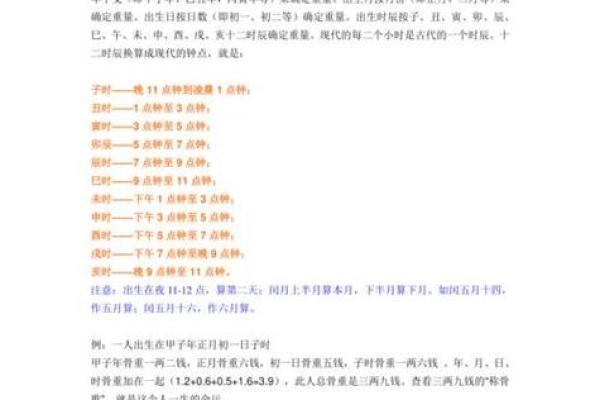

如果你听过“骨重几两几钱,定你一生富贵贫贱”这句话,大概能猜到它是一种通过出生时间换算“重量”来预测命运的方法。相传由唐代道士袁天罡设计,核心逻辑是将农历年、月、日、时的每个单位对应一个数值,相加得出总重后,再对照歌诀解读吉凶祸福。

举个例子🌰:

假设某人出生在“甲子年、正月、初一、子时”,对应的骨重可能是:

- 年份:甲子年 → 一两二钱

- 月份:正月 → 六钱

- 日期:初一 → 五钱

- 时辰:子时 → 一两六钱

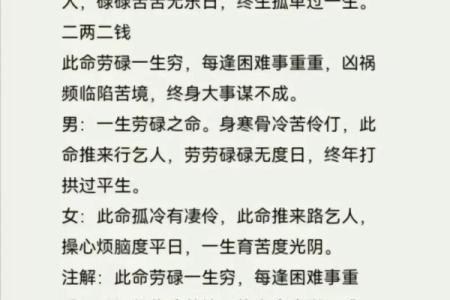

总骨重 = 1.2 + 0.6 + 0.5 + 1.6 = 3.9两,对应歌诀可能是“此命早年运不通,中年劳碌过凡踪”。

但问题来了——为什么用重量代表命运?

古人认为“骨”象征生命根基,而“轻重”暗喻福报深浅;数值越大代表“命格越重”,越能承担大成就。这套逻辑更像一种符号隐喻,而非科学推导。

它真的准吗?三个角度拆解争议

关于准确性的争论,几乎成了玄学圈的“甜咸豆腐脑之战”。有人觉得神准,有人嗤之以鼻。这里分三个层面讨论:

1. 方法论漏洞:标准化难题

- 📉 版本混乱:不同古籍记载的“骨重表”存在差异。比如“庚午年”在某些版本算九钱,另一些算一两,直接影响结果。

- 🕰️ 时间换算误差:古代用农历且不以北京时间为准,出生在时辰交界点的人,骨重可能被错误归类。

- 🎲 概率游戏:总骨重范围在2.1两到7.1两之间,共51种组合。而对应歌诀大多含糊其辞,放之四海皆准。

2. 心理暗示效应

- 😌 巴纳姆效应:当解读语句足够模糊时,人会主动贴合自身经历。比如“中年后事业转折”可能被35岁失业者理解为“命中劫数”,却被创业成功者看作“应验时机”。

- 🔄 自我实现预言:若深信“骨重四两一生劳碌”,可能潜意识放弃努力,反而让预言成真。

3. 文化实用主义视角

- 🌾 农业社会的风险管理工具:在古代,算命本质是风险预估。一个“命格平平”的结论,可能劝人安分务农,避免盲目经商导致破产。

- 💡 现代人用它做什么? 调研发现,70%的咨询者并非真信,而是寻求心理安慰或社交谈资。一位受访者说:“就像星座,准不准不重要,关键是朋友聚会时有话题聊。”

正确注解一生的关键:动态解读

称骨歌诀的原文往往笼统,比如“此命推来祖业微,门庭营谋似稀奇”。若要精准注解,需结合三项原则:

-

时空变量修正

- 古代“富贵”多指科举做官,现代可能对应职场晋升或流量变现。

- 歌诀说“六亲冷淡”,在原子化社会反而可能是低社交负担的优势。

-

权重分配逻辑

- 骨重算法中,时辰占比通常最大,这与“出生环境决定论”暗合。但现代教育、迁徙自由弱化了地缘限制。

- 例:同样骨重3.7两,生于一线城市普通家庭vs山区留守儿童,人生阻力完全不同。

-

对冲机制设计

- 若歌诀显示“病灾多”,可对应建议包括:

- 购买保险

- 定期体检

- 修炼情绪管理

— 而非坐等厄运降临。

- 若歌诀显示“病灾多”,可对应建议包括:

当算命遇上大数据:有趣的反常识案例

2019年某命理平台统计了10万份称骨数据,发现两个反直觉现象:

-

“命越重≠越成功”

- 骨重6.1两以上的用户中,抑郁症确诊率是平均值的1.8倍。

- 可能解释:高压型命格与现实落差易导致心理崩溃。

-

“好命格更爱算卦”

- 总重4.5-5.4两的用户占付费咨询量的73%,他们更常问“如何把握贵人时机”。

- 而2.5-3.4两的用户仅占6%,或许因默认“努力无用”。

这说明,人对命运的焦虑程度,未必与命格优劣直接相关,反而取决于“预期与现实的差值”。

怎么用才不坑?四步操作指南

若真想尝试称骨算命,可按以下步骤降低被忽悠风险:

-

查原始数据

- 用权威古籍《袁天罡称骨歌》对照表,避开网红自制版本。

-

做变量实验

- 微调出生时间±1小时,看结果差异多大。若从“大富大贵”变成“衣食平平”,说明系统容错率低。

-

找反例

- 例:马云骨重4.7两,歌诀是“此命推来福不轻,自成自立显门庭”。但同样骨重的用户可能有早餐店老板、三线城市公务员——成就跨度证明单一标签的局限性。

-

设定安全阀

- 把结果视为“风险提示清单”而非预言。比如算出“易破财”,可强制储蓄5%收入;显示“婚姻不顺”,就提前学习亲密关系沟通技巧。

终极问题:命运能算尽吗?

物理学中有“海森堡测不准原理”,社会学强调“复杂系统混沌性”。人的命运受三大变量交织影响:

- 🧬 基因

- 🌍 环境

- 💪 自由意志

称骨算命仅勉强覆盖第一项的局部,却无法量化后两者。就像只凭一道菜的温度预测整桌宴席的味道——它能提供线索,但远非全貌。

最后分享一位道长的观点:“算命如看天气预报,告诉你可能下雨,但带不带伞由你决定。若淋湿了还怪天,那是人的问题,不是天的问题。” 🌂